2023年2月9日

労働者が雇用主のもとで労働に従事し、雇用主がその対価として賃金を労働者側に支払う約束をする契約のことを「雇用契約」と言います。

労働者が「雇用契約」を締結した場合、社会保険・労働保険等の加入に有給休暇の取得や、雇用主からの一方的解雇の禁止など、労働法上のあらゆる保護のもとに置かれます。

本記事では、「雇用契約」の定義とはなにか、雇用契約の成立要件とは何か、雇用契約の締結上の注意点などについて解説します。

労働条件通知書との違いについては下記記事をご覧ください。

目次

「雇用契約」とは、労働者が雇用主のもとで労働に従事し、雇用主がその対価として賃金を労働者側に支払う約束をする契約のことを指します。

雇用契約の締結という「契約」により、労働者は労働契約法・労働基準法など「法」の守りの下に入るのです。

しかしながら、労働契約・業務委託契約等々、雇用契約には類似した言葉が数多くあり、意味があいまいになりがちです。 ここでは、雇用契約の定義とその類義語との違いを解説します。

雇用契約の正確な定義としては、

民法第623条の

「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」 「民法」e-gov法令検索

という記述で示された「雇用」についての契約のこと。

と定義できるでしょう。

労働契約の締結により、

労働者は雇用主から金銭を賃金として受け取る代わりに仕事に従事することを約束し、

逆に雇用主は労働者に仕事をしてもらう代わりに報酬となる賃金を渡すことを、

双方が公的に約束することとなります。

雇用契約を交わし「契約完了」へと至るためには、雇用契約の具体的内容を書面に落とし込んだ「雇用契約書」の労働者側への提示と、内容の確認に加え合意の下での署名と捺印の二つの作業が必要になります。

「雇用契約」に似た言葉で「労働契約」という言葉があります。

この「雇用契約」「労働契約」の両者の違いとはどこにあるのでしょうか。

結論、雇用契約と労働契約はほとんど同義と考えてよいでしょう。

雇用契約は「民法」で規定された雇用主と労働者との関係を指すのに対して、

労働契約は労働契約法や労働基準法等、労働関連のルールの中で利用されます。

法律上の定義から精査すれば、異なる部分もありますが、

人事労務の方が実用する上では、「雇用契約」と「労働契約」の両者は同じ意味を指すと考えても何ら問題はないといえます。

業務委託契約とは、ある企業が業務委託や請負を他の企業へ依頼する時に交わされる契約の事です。

業務委託契約は「雇用契約」と並んでしばしば使われる言葉です。

両者の違いを端的に言えば、

「労働法の保護があるかないか」

の違いということになるでしょう。

雇用契約の場合、労働者が雇用主と結ぶ契約ゆえに「労働法上の保護」を受けることが可能です。

対して、業務委託契約の場合、委託するのは法人や企業など「事業主」であるため、「労働者」としての保護を享受できる立場にありません。

業務委託契約について、法律上では根拠がないものの、ほとんど同じ意味の概念として民法632条・第643条の「請負契約」「委任契約」といった契約が当てはまります。

発注者から請け負った仕事について、完成させたり成果物の納入を完了することを目的として結ばれる契約を「請負契約」と言います。

請負契約では、請負人が特定の業務を一つ全て請け負って、その結果に応じた報酬を依頼人が支払うことで契約が成り立ちます。

ただ、仕事を発注した側が納得するような成果もしくは結果が得られなければ、報酬の請求はできなくなります。

成果を問わない労務に対して、仕事を依頼した側が報酬の支払いをする契約を「委任契約」といいます。

例として、弁護士へ訴訟行為の依頼をした場合、仮に敗訴したとしてもある一定の報酬が必要になります。

この場合「成果を問わない労務」であるため、委任契約の範疇となります。

また、発注者の依頼した一定の業務に関して、その過程で報酬が発生してくる契約を「準委任契約」といいます。仕事の「結果」を求める請負契約と異なり、準委任契約では「事務処理」が目的となります。したがって、仮に発注者にとって意にそぐわない結果であっても、報酬の請求が可能となります。

委任契約が「法律行為」を委託することが主なのに対して、

準委任契約は事務処理などの「事実行為」を委託することを主としているのが大きな違いとしてあげられます。

完了済みの仕事に対して報酬の支払いがある「請負契約」や、職務の遂行に対する報酬がある準委任・委任契約では

「雇用主 対 労働者」のような関係はなく、「事業者同士」の契約のため、労働法の保護の対象外となります。

雇用主が労働者の雇用をする際は、雇用する労働者に対して「労働条件の明示」を行わなければならない事が、労働基準法第15条で義務付けられています。

基本的に、「雇用契約書」または「労働条件通知書」などの書類を雇用主側の企業は作成して労働者に明示する必要があります。

雇用契約書とは、雇用契約を結ぶ雇用主と労働者の両者がその契約内容に同意したことを表す書類のことを指します。

就業時間・場所、休暇内容、具体的な職務内容など労働条件が記載された書類であり、雇用主・労働者の双方が内容を確認した上で署名と捺印を行います。

法律上、雇用契約書には作成義務はありません。

あくまで労働基準法上では、使用者側が労働者へ労働条件の明示をすることが求められるのみであるため、「労働条件通知書」で労働者に通知を行えば法律違反ではありません。(「労働条件通知書を兼ねる雇用契約書」の場合は、それ自体が「労働条件通知書」の代わりとなるため、作成義務が生じます。)

ただし、労働条件通知書のみでは「労働条件の明示」が行われるのみで、トラブルが起きた際に「雇用主・労働者双方が内容の確認をし同意した」事の証明にならない点には注意が必要です。トラブルの発生に備えた「リスク対策」の一環として作成を行っておくと良いでしょう。

労働条件通知書とは、労働基準法第15条で義務とされる「労働条件の明示」の達成のために作成される書類のことを指します。

この労働条件通知書に関しては、厚生労働省のWebサイト上でひな形(テンプレート)が公開されており、誰でもダウンロードが可能です。

労働条件通知書の記載事項には、どんな場合でも必ず記載の必要がある「絶対的記載事項」と 企業が該当の制度を設けている場合に記載の必要がある「相対的記載事項」の二つが存在します。

労働契約期間

就業する場所

具体的な従事する業務内容

始業/終業時刻

交代制に関してのルール

所定労働時間を超過する労働(残業)の有無

休日 / 休暇 / 休憩時間

賃金に関する事項(支払方法・締切日・支払日など)

退職・解雇関連の規定

+パート・アルバイト等の短時間労働者は、以下の内容の明示の必要があります。

昇給があるかないか

退職手当があるかないか

賞与があるかないか

「雇用管理」担当部署名と担当者名

退職手当の適用される労働者の範囲

退職手当の具体的な決定/計算/支払方法

退職手当を支払う時期

臨時で支給される賃金について(賞与・奨励加給・精勤手当など)

最低賃金額について

労働者の負担となる食費・作業用品について

安全衛生関連の事項

職業訓練制度について

業務外の傷病扶助・災害補償制度

表彰・制裁の制度

休職関連の事項

※「相対的」でも、これらに該当する制度を設置している場合、記載の必要があります。

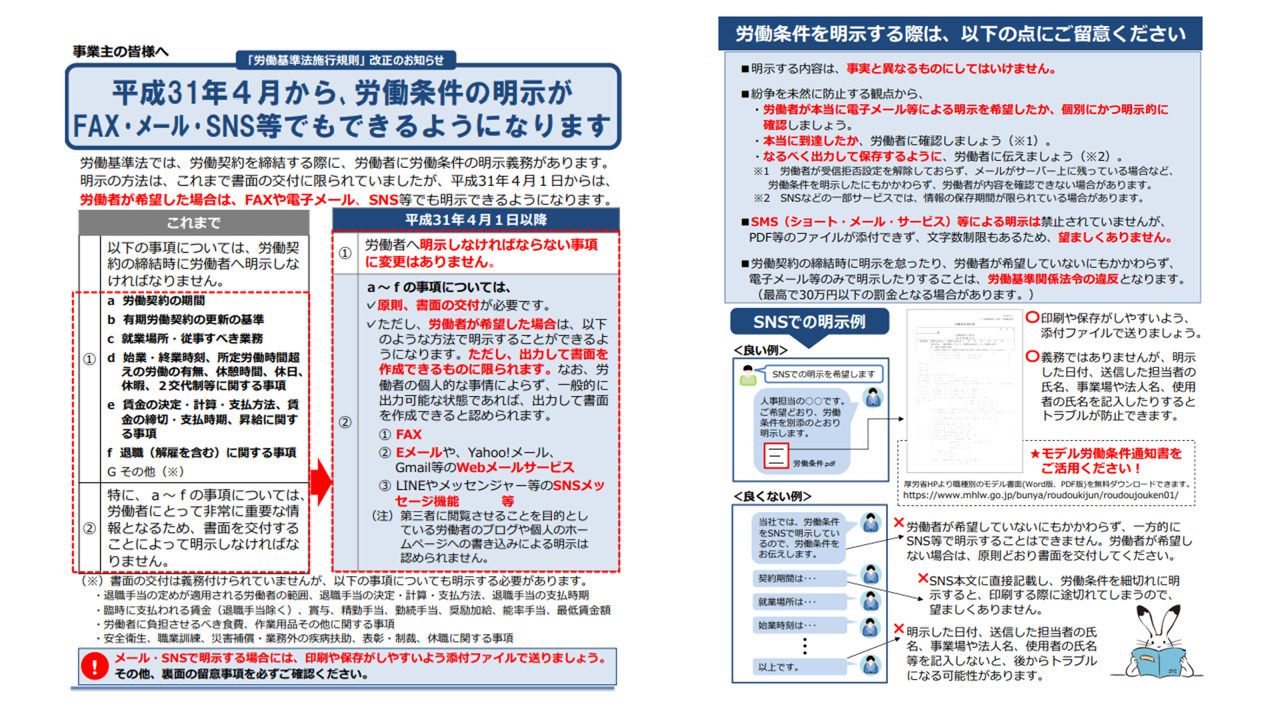

重ねて労働条件の明示に関して、かつては「書面による明示」が絶対条件となっていたのですが、2019年の4月の「労働基準法施行規則」改正により、労働者の希望がある際には労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でも可能となりました。

(厚生労働省 「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ より)

雇用主側は雇用契約締結時にどのような手順を踏んで対応するのでしょうか。

基本的には以下の手順を通して対応していきます。

手順1:必要な書類の提出・回収

手順2:保険や税金に関しての手続き

手順3:法定三帳簿の準備

雇用契約書・労働条件通知書の交付後には、労働者から雇用契約上重要な書類の回収をする必要があります。

入社手続き時には多種多様な書類の提出が必要となるため、漏れのないよう注意する必要があります。

源泉徴収票(中途採用の場合)

署名捺印済みの雇用契約書

健康診断書

資格の合格証明書

運転免許証のコピー

マイナンバーカード

次に、保険や税金関連の手続きの実施が必要です。

主に雇用・社会保険に住民税や所得税の手続きが存在します。

仮に、採用した従業員が正社員かつ70歳未満ならば、年金事務所か健康保険組合、または厚生年金基金に対して、「健康保険 / 厚生年金被保険者資格取得届」を提出する必要があります。雇用開始の日付から5日以内の手続き実施が望ましいとされているので、雇用契約の締結後、迅速な手続き実施をすると良いでしょう。

契約社員またはパート・アルバイトの採用を行った場合、契約期間は2カ月以上で、かつ所定労働時間は一般社員の75%以上であることを条件として同様の手続きが必要となります。

ただ、学生でなくかつ月給は88万円以上という条件を満たしたのならば、労働日数が一般社員の75%未満であっても保険手続きは必要となります。

雇用保険の手続きに関してはハローワークで実施します。

雇用日数が31日以上を超えると見込まれ、かつ所定労働時間は「20時間/週」以上である労働者は、雇用保険への加入が可能です。

雇用契約の締結後の翌月10日までの間に、雇用の証明が可能な書類をそろえ雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出します。

住民税・所得税に関しては天引きが給与から可能なため、手続きの必要がないケースも多々あります。 ただ、転職した同年に再就職をした従業員に関しては、前の職場の給与所得の源泉徴収票の提出が必要となります。 所得税または住民税の扱いが不透明な場合、税理士等専門家への相談を行うのが良いでしょう。

法定三帳簿とは「労働者名簿・賃金台帳・出勤簿」の三つの書類のことを指し、企業が作成および保管することが義務付けられています。

労働者名簿には労働者の「住所氏名・生年月日・雇入れ年月日・従事する業務内容」等の記載が必要となります。遅延無きよう労働者名簿の内容変更は実施される必要があるので、随時更新するべきでしょう。 また、雇用形態や従業員の人数問わず作成が義務付けられています。

各労働者の住所氏名や基本賃金とその計算期間、総労働時間数、時間外労働時間数などの賃金関連の詳細が記載されています。

賃金台帳の記入が正確になされていない等の不備がある場合は労働基準監督署から罰金が課されたり、是正勧告を受ける場合があります。

出勤簿には「労働者氏名・出勤日・始業/終業時間・休憩時間」などの事項が記載されます。

ちなみに、これら三つの名簿には法律ごとに保存期間が設定されています。期間を超過しないよう気を付けましょう。

労働者名簿 = 労働者の退職日もしくは解雇日より3年

賃金台帳 = 最後に記入した時点から3年

出勤簿 = 最後の出勤日から3年

先述した通り、労働基準法第15条では使用者である雇用主から労働者に対して「労働条件の明示」が義務付けられています。

もし違反した場合、30万円以下の罰金が課される場合があります。

雇用契約を労働者との間で締結する際は、必ず労働条件の記載のある書面上で行いましょう。

雇用契約書への記載内容は各企業の状況により違ってきますが、「正社員」の雇用契約書の作成の上で、押さえておくべきポイントと注意事項を6つ説明します。

労働基準法第15条での規定から、労働基準法施行規則では労働者に対する労働条件の明示義務が各使用者・雇用主に義務付けられています。 雇用契約書作成時には、前章で紹介した「絶対的記載事項」の記載に加え、企業の規定によっては「相対的記載事項」の確認も行うべきでしょう。 相対的記載事項については必ず記載すべき事項ではないものの、トラブルが生じた際に備えしっかりと押さえておくとよいでしょう。

「始業と終業の時刻」の明記は雇用契約を結ぶ際に絶対に必要になります。労働時間に関連する制度は「労働時間制」と呼ばれ、「原則的制度」「変則的な労働時間制」の二つにさらに分けられます。

原則的制度では1日8時間以内かつ、一週間で40時間以内に労働時間を納めなければならない規定が存在し、それ以上の勤務は時間外労働(残業)か休日労働という形になります。

そうした際は、残業に関する事項についても盛り込まなければなりません。

他方「変則的な労働時間制」では、以下のような種類が存在します。

こうした労働時間制では、労働者側からの自由な労働時間の設定が可能だったり、残業が発生する条件の違いがあったりと、独自制度がそれぞれ存在します。

したがって、変則的な労働時間制の導入時は、各制度の状況に応じた雇用契約書の作成が必要になります。

残業の条件や労働時間はトラブルの原因になりかねない項目が多数あるので、十分注意して雇用契約内容を決めましょう。

「就業場所」では、雇用後の労働者の配置場所の記載が必要ですが、もし今後配置の転換を検討するようであれば、その旨を明記しておくべきでしょう。 もし、転勤の可能性があることを明記せずに、雇用後に急な勤務地変更を言い渡した場合、労働者から転勤を拒否される恐れがあります。 状況によっては「不当な命令だった」として訴訟へと発展する可能性も存在します。 転勤の可能性が少しでもあるのなら、

・業務上必要な際は配置転換の命令を出す可能性もある

・正当な理由が無ければ、労働者はこの命令を拒むことはできない

などの言葉を明記しておく事が重要です。 また、雇用契約書の書面上だけでなく、労働者側へ口頭での説明を行い理解を得ておくと良いでしょう。

「具体的な従事する業務内容」においては、どのような作業へ携わるのかについて採用後に記載します。 営業の人員を採用する際は「営業に関する業務」として表記して対策します。 ただ、正社員として長い間雇用するのなら、職務状況の変化に応じた人事異動もしくは職種変更が必要となる場合もあります。 求人の掲載内容を整える意味でも、もし人事異動または職種変更を命じる場合があるなら、その事項を明記して労働者に認識してもらうと良いでしょう。

企業の状況によっては、本採用の可否の判断のために、試用期間を一定期間設けている事もあります。

「本採用が決まってから、雇用契約の締結をするのでは?」

と思われる方もいらっしゃるでしょうが、

試用期間へ突入した時点で雇用契約が開始するので、前もって雇用契約書の取り交わしが必要です。

雇用契約書自体に試用期間について盛り込むのも一つの方法ではありますが、試用期間中の労働時間・処遇が本採用後の状況と異なるのなら、専用で試用期間中の雇用契約書を用意しておくとよいでしょう。

ネット上には、雇用契約書のひな形として利用可能なテンプレートは数多く存在します。

ただし、雇用契約書の内容については各企業で異なるので、原本でテンプレートを使用するのは、記載しなければならない内容の抜け漏れが出てしまう可能性があり危険です。

もしテンプレートを利用する場合は、必要に応じた見直しや編集の作業を欠かしてはなりません。

ここまで見てきた「雇用契約書」ですが、その取扱いに関しては細心の注意を払ってミスを防ぎ、トラブルを防止する必要があります。

しかし、人事・労務関係はあらゆる「書類」が降り注いできます。

「雇用契約書やそのやりとりの処理をもっと楽にできたら」

そんな時におすすめなのが、VALTECの「電子契約システム」です。

電子契約とは、電子的に作成した契約書をインターネットなどの通信回線を用いて契約の相手方へ開示し、契約内容の合意の意思表示として、契約当事者の電子データ(電子署名・タイムスタンプ等)を付与することにより契約の締結を行うことです。

電子契約は、法律上も認められている契約方法で、書面による契約と同様の証拠力が認められます。

メリット① 契約業務を効率化

従来、雇用契約にあたっては、実際の契約業務(署名・押印)を対面で行っていました。

契約を電子化することにより、メールやチャットで契約書を送付するだけで契約締結が可能です。オンラインでのWEB会議サービスも発達したことから、対面時と変わらない作業効率を実現できます。契約にかかる時間・手間を省き、より重要な業務に時間を充てられるようになります。

メリット② 完全オンラインでの説明・契約が可能に

入社予定者が遠方に住んでいる場合、対面での契約が難しいなどのケースが多くあります。

オンラインでのwebミーティングの活用と合わせて活用することで、対面契約にかかる時間・費用面での負担を大きく減らすことができ、スムーズな契約を実現します。

メリット③ コスト削減

印紙代・紙代・インク代・郵送代など、契約締結・管理に関するコストを大幅に削減することができます。契約ごとに発生する書類を紙媒体で作成すると、かなりの費用がかかります。電子契約ではクラウド上ですべて完結するため、郵送代や、印刷代・インク代など諸経費も削減可能です。

メリット④ 個用意契約書をデジタル化、オンライン上で共有可能

雇用契約書を社内で共有したり、行政書士に提出したりするケースも多くあります。必要書類を印刷・製本・郵送する手間がかかります。

電子契約を導入すると雇用契約書の作成や保管がWEB上で行えるため、作成した契約書等をメールやチャット・専用サービスを用いてオンライン上で共有することが可能です。

メリット⑤ コンプライアンス強化

電子契約により合意締結された書類はクラウドサーバ上で管理され、所定の検索機能により管理する事が可能となります。契約の更新漏れ、そもそも締結が完了していなかった、といった事態を防ぐ事ができます。

メリット⑥ 管理業務のコスト削減・ペーパーレス化も

事業所の一面に、ファイリングされた大量の書類を保管している事業所も多いのではないでしょうか。保管場所の確保はもちろん、必要書類を探したり整理したりする手間がかかります。

電子契約書類はサーバ上で保管されるため、ファイリングや書棚ごとのリスト作成など保管業務は不要です。従来管理に費やしていた時間やスペースを、より重要な業務に充てることが可能です。

デメリット① サイバー攻撃などによるデータの改ざん・盗難

電子契約書類を管理しているサーバがサイバー攻撃を受けると、データの改ざんや破損・盗難のリスクがあります。介護事業所では個人情報も取り扱うため、より一層の注意が必要です。

しかし、これは電子契約に限った話ではなく、セキュリティ全般に対するリスクです。現代では全ての企業が厳重なセキュリティ対策を求められています。電子契約の導入有無に関わらず、日頃から高いレベルのセキュリティを維持することが重要です。

電子契約サービスを検討する際には、以下のようなセキュリティ対策が施されているか確認の上契約しましょう。

・ログイン時の多要素認証

・職員・役職ごとにアクセスできる範囲を制限できるか

・タイムスタンプ

・電子印鑑・電子署名の活用

・改訂内容・修正者・日時の履歴管理

デメリット② コストがかかる

新たなシステムの導入には費用がかかります。

電子契約サービスの費用形態としては、固定の月額費用+契約1件あたりの費用がひと月あたりの費用となるケースが多いようです。企業規模や送信件数、使える機能に応じた複数のプランを設けているサービスも多くあるため、事業所が使用する予定の件数・機能を考慮したうえでサービスを導入する必要があります。

デメリット③ 契約相手から理解を得る必要がある

電子契約を導入する場合、契約相手から理解を得る必要があります。

認知度は上がっているものの実際に導入している企業は少なく、一般的にはなじみがないものでしょう。電子契約に関する知識がない場合は、電子契約への変更に関する同意を得ること、実際の契約方法などを案内する必要があります。

デメリット④ 事業所内の業務フローを変更・周知する必要がある

雇用関係部署や担当者からも理解を得て、業務フローを変更する必要があります。

紙媒体・印鑑を用いた契約方法に慣れていた社員は、心理的に抵抗があったり、慣れるまで「業務が楽になった」と思えなかったりする可能性があります。導入後の管理・運用体制を事前に決めておく、社員への目的・メリット・注意点の周知を十分に行うなど、社内に対しても働きかけが必要です。

VALTECの電子契約サービスは、「書類」「印鑑」「契約」すべての作業をオンライン化します。

VALTECの電子契約サービスは、「書類」「印鑑」「契約」すべての作業をオンライン化します。特長① 初期費用0円!すぐに始められるDX

初期費用は一切いただきません。「Freeプラン」なら初期費用・月額料金・従量課金も一切必要ない完全無料で電子契約をお試しいただけます。また、充実機能のすべてを無制限でご利用いただける「Normalプラン」でも、一定期間無料でお試しいただける無料キャンペーンを行っております。契約業務の効率化を、まずはお試しください。

特長② 取引先にも自社にもわかりやすいシンプル設計

契約を締結いただくお取引先様は、特別な準備なくメール認証のみで簡単にご利用いただけます。

そして使いやすさに拘った画面は、これまでの電子契約サービスをご利用の方にもご満足いただけます。

特長③ オプションなし!すべての機能をご利用いただけます

一般的な電子契約サービスに必要な機能はもちろん、もっと便利にご利用いただくための機能もご利用いただけます。「低コストで多機能」が特長です。充実の機能をすべてご利用いただけますので、「プランの選定」や「アップグレード」、どのような機能が必要か分からない…と悩む必要はございません。

特長④ 導入企業様への手厚いサポート!顧問弁護士監修の万全なセキュリティ

無料プランも含め、導入いただくすべての企業様への導入と運用のサポートを充実させております。電子契約による業務プロセスの構築から社内外の関係者への利活用推進、導入後の定着化や効果測定まで、徹底してサポートいたします。もちろん大切な契約に関するサービスだからこそ、顧問弁護士監修の元でのセキュリティも万全です。