2023年2月6日

雇用契約書とは、労働者と雇用主である企業との間に交わされた「労働契約」の内容を明示するための契約書のことを指します。

実はこの「雇用契約書」は法律上では交付義務はないとされています。

ただ類似した労働契約上の書類である「労働条件通知書」は労働者への書面交付が労働基準法上で義務付けられています。

そうすると、「雇用契約書は別に交付しなくてもいいのかな」と思われるかもしれません。

しかし、雇用契約書がないためにトラブルへ発展するケースも存在します。

本記事では雇用契約書とはどういった書類か、似ていて紛らわしい労働条件通知書や雇入通知書との違いはなにか、などについて「労働基準法」「民法」など様々な法律の内容から引用しつつ解説します。

雇用契約書とは、労働者と雇用主である企業との間に交わされた「雇用契約」の内容を明示するための契約書のことを指します。

そもそも「雇用契約」とは、

労働者が雇用主のもとで労働に従事し、雇用主がその対価として賃金を労働者側に支払う約束をする契約のことを指します。

このことは民法第623条の

「民法」e-gov法令検索「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」

という記述で定義されています。

この「雇用契約」の定義に従い雇用契約書では、以下のように契約します。

雇用された側(被雇用者・労働者)が労働へ従事すること。

雇用する側(雇用主・企業)は労働の対価として報酬を与えること。

もしこれを満たさなければ、雇用は合意の元成立していないとされ、「労働を強いる」「報酬を支払わせる」強制力はないことになります。

このような段階を経て、労働者・雇用主双方が労働基準法や労働契約法などの「民法」の元で守られるよう、「雇用契約書」はあるのです。

雇用契約書と似た言葉として「労働条件通知書」「雇入通知書」という言葉があります。ここでは、それらとの違いを解説します。

労働条件通知書では「労働基準法15条」に基づき、作成の義務と労働者側への書面交付の義務が存在します。

(「労働基準法」e-gov法令検索)(労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

(「労働基準法施行規則」e-gov法令検索)第5条 (略) ④法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

その一方で「雇用契約書」には、法律上での作成義務はありません。

※「労働契約法 第4条」では

「労働者及び使用者は、労働契約の内容 について、できる限り書面により確認するものとする。」

とあり、同法律上では義務ではないものの「望ましい」とはされています。

雇用契約書では、法令等で具体的な記載事項は定められていません。 ただ、労働条件通知書では労働基準法と施行原則の中で記載が必要な事項が規定されています。 したがって、労働条件通知書に関しては法令で定められた必要事項の記載がなければ「違法」となります。

雇用契約書では、企業側および労働者側の両方の当事者が署名押印(もしくは記名捺印)して合意が結ばれます。

他方、労働条件通知書は企業側が作成し労働者に交付する書類ですので、労働者側が署名押印(もしくは記名捺印)することはありません。

雇用契約書と似た言葉で「雇入通知書(雇い入れ通知書)」という書類がありますが、似て非なるものですので注意が必要です。

労働基準法第15条には

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」

とあります。

この「労働条件を明示」する義務を「労働条件の明示義務」といい、もし事業主が違反すれば30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

この明示義務を達成するため、雇用契約の締結の上で事業主から労働者へ労働条件を明示するための書類のことを「雇入通知書(雇い入れ通知書)」と言います。

基本的に雇用契約書は「書面」で作成したのち、労働者に交付する事がほとんどとなります。というのも、雇用契約書は労働条件通知書を兼ねる事が可能なためです。

雇用契約書に「労働条件通知書に記載しなければならない事項」を網羅し労働者と締結すれば、労働条件通知書を交付したのと同じ扱いになります。

雇用契約書が労働条件通知書を兼ねる場合は、原則「書面」で作成して労働者へ交付する必要があります。

ただし労働者側が了承すればメール・SNSなどでの交付も可能です。その場合、印刷などによって書面として出力できるような形で交付する必要があります(労働基準法施行規則5条4項)。

雇用契約書に「労働条件通知書」に記載の必要がある事項をすべて書面上にまとめて労働者との間に契約を結べば、労働条件通知書の交付をしたことと同じ扱いになります。

また、労働者側の承認が得られれば、メール・SNSでの交付も可能です。

ただその場合はPDF・Wordファイル等、印刷などで書面として出力できる形で交付しなければなりません。

雇用契約書の締結をすると、労働者と企業の双方が契約内容に縛られる形になります。

ただ、もし雇用契約書の内容が労働基準法違反であった場合、その内容は無効となります。

法定就業時間の超過だけでなく、就業規則で明記された労働条件を下回った内容の記載も無効とされます。

ちなみに、もし労働条件通知書を兼ねた雇用契約書に記載された労働条件と、現実の労働条件が異なる場合は、労働者はただちに雇用契約を解除することが可能です。(労働基準法15条)

(「労働基準法」e-gov法令検索 )(労働条件の明示)

第十五条

略)

②前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

また、雇用主と労働組合間で労働条件その他について取り決める協定である「労使協約」に反した内容である場合も、雇用契約書は無効とされます。

(労働協約の効力の発生)

第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

(労働組合法14条)

(「労働組合法」e-gov法令検索 )(基準の効力) 第十六条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。(労働組合法16条)

※労働協約は、労働組合への加入をする、あるいはすでにしている組合員にのみ適応されるため、非組合員では効力は及びません。

実際、労働基準法上で交付義務のある「労働条件通知書」には、厚生労働省が「一般労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型)」として、ひな形が公式に配布されています。

ただ、交付義務が民法上に無い「雇用契約書」に関しては、厚生労働省からひな形は配布されていません。

したがって、民間企業などが配布するひな形やテンプレートファイルを利用することになりますが、いくつか注意点が存在します。

ひな形は「一般的」とされる企業が使うことを想定したものであるため、そのまま適応すれば問題が発生する可能性も存在します。

ひな形を利用する場合、企業の状況や各社員の雇用契約の内容に沿う形で、法律上の観点から修正を加えて利用してゆくとよいでしょう。

「ひな形」はあくまで出社することを前提とした社員のために作成されています。

したがって、コロナ対策や業務改善のため在宅勤務を認める場合、こうした「ひな形」では実情に沿わないものになる可能性が多々あります。

就業場所に「自宅」や「外部ワークスペース」などを認める必要があったり、フレックスタイム制等特殊な労働時間制を導入するべきケースも多々あります。

それ以外にも、テレワークに使うPCなどIT機器の費用負担や、在宅勤務中に「出社」させる可能性があるかなど、様々な「在宅勤務」関連の事象について、ひな形の加筆や修正を検討する必要があります。

基本的に雇用契約書のひな形は、正社員の原則的な労働時間制度を基準として作られているものが大多数を占めています。

したがって、固定残業制・フレックスタイム制・就業場所外でのみなし労働時間制など特殊な労働時間制度を適用する際には必ず加筆修正が必要となります。

もし、アルバイトや契約社員などに正社員向けのひな形を適用してしまえば、必要記載事項の漏洩につながり、違法になる可能性もあります。

管理職と雇用契約の締結をする場合、通常のひな形を適用してしまうと不都合が発生してしまう可能性があります。

例として、始業・休憩・就業時間などの労働時間について、本人の裁量に委ねられなければ、「労働基準法上の管理監督者ではない」とみなされる可能性が出てきます。

加えて、それだけの権限にかなうだけの割増賃金の支給も必須になります。

労働基準法において「管理監督者」については、労働時間や割増賃金も含めあらゆるルールが適応されないため、ひな形利用時には注意しましょう。

先述の通り、法令で記載の必要がある事項について規定されているのは「労働条件通知書」であり、「雇用契約書」ではありません。

ただし実務上で雇用契約書と労働条件通知書を兼ねるケースは多く、その場合労働条件通知書への記載が求められる事項の雇用契約書への記載の必要があります。

労働条件通知書には、どんな場合でも必ず記載の必要がある「絶対的記載事項」と企業が該当の制度を設けている場合記載の必要がある「相対的記載事項」の二つが存在します。

労働契約期間

就業する場所

具体的な従事する業務内容

始業/終業時刻

交代制に関してのルール

所定労働時間を超過する労働(残業)の有無

休日 / 休暇 / 休憩時間

賃金に関する事項(支払方法・締切日・支払日など)

退職・解雇関連の規定

+パート・アルバイト等の短時間労働者は、以下の内容の明示の必要があります。

昇給があるかないか

退職手当があるかないか

賞与があるかないか

「雇用管理」担当部署名と担当者名

退職手当の適用される労働者の範囲

退職手当の具体的な決定/計算/支払方法

退職手当を支払う時期

臨時で支給される賃金について(賞与・奨励加給・精勤手当など)

最低賃金額について

労働者の負担となる食費・作業用品について

安全衛生関連の事項

職業訓練制度について

業務外の傷病扶助・災害補償制度

表彰・制裁の制度

休職関連の事項

※「相対的」でも、これらに該当する制度を設置している場合、記載の必要があります。

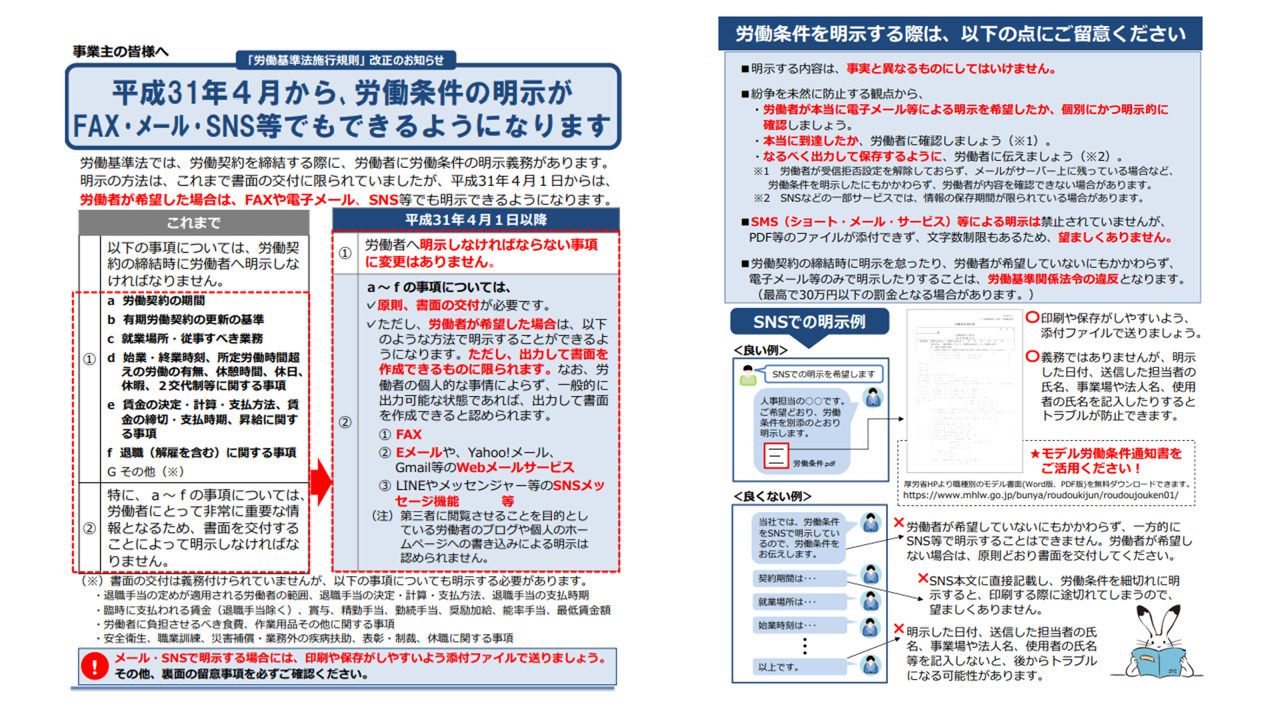

労働条件の明示に関して、かつては「書面による明示」が絶対条件となっていたのですが、2019年の4月の「労働基準法施行規則」改正により、労働者の希望がある際には労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でも可能となりました。

このことに伴い、「雇用契約書の電子化」は各企業で進んでいき、事務処理スピードの短縮が予想されるほか、郵送・印刷・保管のコスト等々の大幅な削減が可能となるでしょう。

ただ、署名の必要な雇用契約書については、原本であることを証明可能な電子署名の付与に加え、それ以外の電子帳簿保存法の要件である「真実性・見読性・検索性」の三点を達成することが最低条件となります。

重ねて、トラブルの防止の観点から、以下の点への注意を促しています。

(「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせより 原文ママ)・労働者が本当に電子メール等による明示を希望したか、個別にかつ明示的に 確認しましょう。

・本当に到達したか、労働者に確認しましょう。

・なるべく出⼒して保存するように、労働者に伝えましょう。

兎にも角にも、従業員の希望なくして一方的にSNS等だけで明示する行為は、労働基準関連の法令違反となるため注意が必要です。

雇用契約書を作成する際は、以下の項目に注意して作成しましょう。

社員や従業員の雇用の際には、あらゆる労働時間制の適用が可能です。

ただその分、裁量労働制・フレックスタイム制・みなし労働時間制など、通常の労働時間制以外の導入時には必ず、雇用契約書への明示が必要となります。

ちなみに、「1日 8時間以内 / 一週間 40時間以内」を超える労働を強いる場合、労働者側(労働組合など)と労使協定の締結をしつつ、労働基準監督署への提出が必要となります。

労働者の雇用時には、人事異動や職種の変更、転勤などが必要な状況が起こる可能性も出てくるものです。

雇用契約書では、そうした可能性が有りうることも踏まえ明示しておくべきと言えます。

雇用契約書でそうした事項を明示していない場合、転勤命令を出す際に、たとえ就業規則上で転勤や人事異動等の記載があっても、「無効」として効果を認められない恐れがあります。

もし試用期間の導入を本採用の前に行う場合、「試用期間」について具体的に明記する必要が出てきます。

たとえ試用期間であれども「雇用契約」自体は成立するので、自由に本採用の拒否をすることは不可能となります。ただし、試用期間後での本採用の拒否要件は本採用後での解雇よりも若干ゆるくなっていることが大半です。

また、試用期間の定めが就業規則上である場合は、それよりも短期の試用期間を提示する雇用契約書の規定が無効となるだけでなく、きわめて長い試用期間についても無効と判断される危険性があります。したがって、試用期間については3から6か月程度でかつ、就業規則の規定する範囲内でおさめておくのが良いでしょう。

「絶対的記載事項」の網羅は、もし雇用契約書が「労働条件通知書」を兼ねるならば必ず、必要となります。 加えて、該当する就業上の制度が「相対的記載事項」にある場合、その記載も必要となってきます。 雇用契約書の内容に絶対/相対的記載事項を照らし合わせて、記載に漏れがないかをチェックしてから労働者と契約を結ぶべきでしょう。

正社員とは、雇用期間を定めずに雇用主と労働契約を締結した労働者のことです。 正社員の場合、人事異動や在職中の転勤、業務内容の変更などが発生する確率は高くなります。 したがって、正社員の場合これらの変更の可能性に加え、

などの項目も含めしっかりと確認しつつ、採用時にあらかじめこうした事項について従業員に説明し了承を得てから、雇用契約書に反映させることが重要です。

ちなみに、正社員の採用で頻発するトラブルとして「求人票上の記載事項と雇用条件間の違い」があります。求人票には「目安」を記載する場合が多いため、雇用主である企業と従業員との解釈の違いが起こり、トラブルの発生につながります。

こうしたトラブル防止のためにも、雇用契約書上で双方の合意をしっかりとることが必要になります。

契約社員とは、雇用期間に定めがある労働契約である「有期労働契約」を結んだ社員のことを指します。 雇用期間には定めがあるため、契約雇用期間の更新の有無や満了日、更新の判断など絶対的明示事項は具体的に詳しく記載する必要があります。重ねて、契約更新時には契約の再締結が必要となるため、雇用契約期間の満了後は再度労働条件の明示がなされなければなりません。 有期雇用契約では、「自動更新」という形で更新をすると「事実上定めのない契約」とされてしまい、雇い止めの際に無期雇用契約に従った手続きをする必要が出てくるなど、有期雇用契約のよい点が摘み取られる可能性があります。したがって、契約社員の契約更新時には慎重な対応が必要になります。

アルバイト・パート(短時間就労者)とは、「正規雇用者と比較して一週間の所定労働時間が3/4以上で、かつ一ヵ月の所定労働日数が3/4以上となる労働者」のことを指します。

アルバイトやパートの労働者に対しても、絶対的/相対的明示事項などの労働条件の明示義務があります。特に「契約期間」については、契約更新の有無・条件についてしっかりと明示することを忘れないようにしましょう。

昇給・退職手当・賞与の有無

短時間就労者の雇用管理の改善等に関する事項にかかる相談窓口

重ねて、アルバイト・パートの労働者には、パートタイム労働法第6条に基づいて上記の内容が法廷記載事項となっており書面化しなければなりません。もし違反すれば、10万円以下の罰金が科せられるため注意しましょう。

もしも、雇用契約書に不備があった場合、以下のようなトラブルが生じる恐れがあります。

もし雇用契約書を作成していない、あるいは合意をとった労働条件をすべて記載していない場合は、労働者と雇用主の間で雇用契約内容に対する意見の相違が発生する恐れがあります。 労使間で残業代等をめぐるトラブルが発生した場合、適切な雇用契約書の締結がなされていなければ、紛争の複雑化へとつながる原因となってしまいます。

就業規則上では「試用期間は3カ月とする」としていても、雇用契約書に「試用期間 : 6カ月」と記載してあれば、法に照らして「無効」と判断されます。 もしも、雇用契約書内で定めた内容が「無効」になってしまえば、雇用主側に予定よりもより多くの人件費を生じさせたり、人事計画の狂いなどのトラブルが生じる可能性があります。

就業規則上で「従業員は転勤に応じなければならない」と規定されていても、雇用契約書上に転勤についての具体的記載がなければ、雇用主である企業は従業員への転勤をさせることはできません。

ここまで見てきた「雇用契約書」ですが、その取扱いに関しては細心の注意を払ってミスを防ぎ、トラブルを防止する必要があります。

人事・労務関係はあらゆる「書類」が降り注いできます。

「雇用契約書やそのやりとりの処理をもっと楽にできたら」

そんな時におすすめなのが、

「MOT/ HG」です。

MOT/HGを利用すると、応募フォームで入力された情報をもとに入社手続の作業を省力化が可能です。

雇用契約書も電子サインによるペーパーレス化を実現。

書類のサインを電子化して、業務の大幅な効率化を実現します。

さらに社労士への手続きも同時に依頼可能な点も便利です。

利用金額は、1ID 170円(月8,500円/50ID)から利用できるので、業界最安の人事労務管理システムとなります。

価格が手ごろということだけでなく、コミュニケーションツールとして、クラウド電話も利用できるので、03などの外線受発信やチャットなどの利用が可能です。

人事や総務の業務だけでなく電話業務もDX化する「MOT/HG」を是非、ご利用してみてください。