2025年2月19日

Windows10の後継OSであるWindows11は、デザインや機能、パフォーマンスなど様々な面で変化があります。

しかし、wiondows10からWindows11へのアップグレードは一筋縄にはいきません。

アップグレードできるパソコンの要件や更新の方法に、注意点やトラブル対処など、知るべきことが色々とあります。

本記事では、そもそもアップグレードすべきかどうかに加え、Windows 11の基本情報から更新の具体的な手順まで公式サイトを参考にしつつ、効率的にアップグレードする手順を詳しく解説します。

ただしアップグレードするパソコンが複数台ある場合、その作業は時間がかなりかかり、情シスの方はその時間が取れなかったり、残業をやむなくすることが多くその場合、アウトソーシングサービスをおすすします。

Windows 11への更新を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

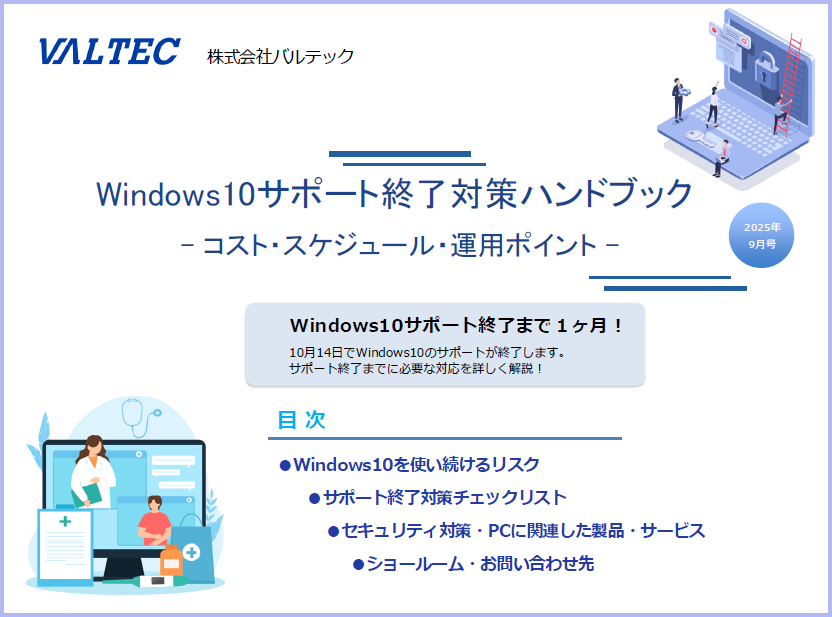

マイクロソフトは 2025年10月14日をもってWindows10のサポートを終了します。

サポート終了後は、セキュリティ更新プログラムが提供されなくなるため、ウイルス感染や情報漏えいなど重大なリスクにさらされる可能性があります。

特に法人・企業においては、対応を怠ると業務停止や取引先への影響など、ビジネスリスクが高まります。

今から準備を進めることで、安全かつスムーズにWindows11への移行が可能です。

サポート終了までに必要なチェックリストや、コストを抑えて移行する方法をまとめた資料をご用意しました。

この資料で分かること

・「お金かかるし、まだ大丈夫」では済まされないWindows10を使い続けるリスク

・見れば簡単!注意点もおさえたWindows11導入のステップと成功のポイント

・パソコン整備士が作った「Windows10サポート終了対策チェックリスト」

Windows11とはどのようなOSなのでしょうか。 ここでは簡単にWindows11の基本情報とWindows10にはない新機能についてご紹介します。

Windows11は2021年10月5日にMicrosoftより正式リリースされた、同社のOSの最新シリーズです。

Windows10ユーザーにはリリース後に「無償アップグレード」が可能となり、先述の通り現在でも無料で更新が可能です。

Windows11にはいくつかバージョンが存在し、個人向けと法人向けで販売方法や機能が異なります。

個人向けであれば大きく分けて二つ「Home」と「Pro」があります。

最も大きな違いは、ProであればBitLockerによってデバイスが暗号化される点です。

これにより、PCが紛失・盗難にあったとしても、BitLockerがすべてシャットダウンするため、誰も中のデータにアクセスすることが不可能となります。

ほかにも

・リモートデスクトップが利用可能

・ドメイン管理が可能

・Hyper-Vにより仮想マシンの利用が可能

等の点でProには優位性があります。

法人向けであれば、前述した「Pro」に加えて、「Enterprise」「Education」が存在します。

この中で「Education」は法人の中でも教育機関向けのサービスとなります。 詳しく知りたいようであれば、Windows公式ページから確認するとよいでしょう。

Windows11 Pro/Enterpriseの主な違いは、ライセンスの考え方、購入方法や機能です。

Windows11 Proの場合、デバイス単位で付与される永続ライセンスですが、Windows11 Enterpriseの場合、ユーザーが何人登録しているかの単位で決められます。

次に購入方法について、Windows11 ProであればOEM提供がされている点で違いがあります。OEM提供があるためWindows11 Proの利用をしたい場合は、すでにPro版のOSがインストールされたデバイスを購入する方法が存在します。

ただ、Enterprise版についてはライセンスの購入が必要になるため、初めからライセンスの入ったPCを使うことはできません。

Enterprise版ではProと比べて、以下の表のような機能を使うことが可能です。

| Windows11 Pro | Windows11 Enterprise | |

|---|---|---|

| ライセンス 購入方法 |

ライセンス(NCE,・Software in CSP)・ OEM版・DSP版 |

ライセンス(Software in CSP・NCE) |

| ライセンス 単位 |

永続ライセンス(デバイス単位) | ユーザー単位(サブスクリプション) |

| 機能 | Windows11 Enterprise版の機能の一部のみ | Windows Proで利用可能な機能に加えて、 互換性・セキュリティ強化機能を搭載 |

(参考)Windows11 公式サイト Enterprise

Microsoft公式ホームページによれば、以下のような違いがWindows10と11の間にあると説明されています。

Windows11では、丸みのあるガラススタイルのデザインが採用されたほか、コンテンツの配置の移動に加えて、新しいテーマ・アニメーションの追加など、新しいビジュアルデザインへと刷新されました。

特に印象的なのは、スタートメニューマークが以前のタスクバーの左端から画面の中央へと移動しており、タスクバー全体も中央に表示されるようになったことでしょう。

ほかにもタスクバーでは、「おすすめ」セクションやピン止めされたアプリだけが表示される形に変更されました。

その他にも、アプリを起動する際や、切り替える際、最小化・並び替えを行う際には美しいアニメーションによって表示がなされます。

また、「スナップ機能」と呼ばれるマルチタスク支援の目的からウインドウの整列をさせる機能が新たに搭載されたのも特徴の1つです。複数ウインドウをマルチタスクで同時に開く場合も、ユーザー側が見やすい画面レイアウトへと調節が簡単に可能です。

これにより、デスクトップの使い勝手が非常に大きく向上しました。

さらに、Microsoftの多機能ビジネスチャットツールの「Microsoft Teams」がUI自体に統合されたのも印象的な変化です。

通話機能にチャット、ファイル共有・ビデオ通話、共同編集までが一括で可能なMicrosoft Teamsがタスクバーに統合されたのです。

これにより、企業や社会人が利用する上で必須と言える、社員同士やお客さんとのコミュニケーションがより円滑に行えるようになりました。

Windows10以前は、Androidのアプリを起動するためにエミュレータに加えて仮想マシンを構築する必要がありましたが、Windows11からは必要なくなりました。アプリストアからAndroidアプリインストールをすればすぐ利用できます。

注意点として、パソコンのメモリが8GB以上となっている点には気を付けてください。

メモリの推奨GB数は16GBとなっています。

Phone Linkというアプリを使うことで、Windows10ではAndroid限定だった通話応答・SMS返信・通知確認と削除などのスマホとの同期機能が、Windows11であればiPhoneでも使えるようになりました。

タブレットモードへの切り替えの可能なパソコンの場合、タッチキーボードのデザインや操作性についても変更があります。 オリジナルの設定が可能なテーマ変更モードが追加されたのです。キー色やサイズ、背景等のカスタマイズが可能になりました。

ゲームについてかつての色彩調節機能の「SDR」と異なり、より美しい色彩や明るさの表現が可能となった「自動HDR」の機能を設定してくれるようになりました。

機能を利用するには、「設定→システム設定→表示」を選択し「HDRを使用する」をクリックすれば使えるようになります。

現在のWindows11では、Microsoft Teamsで提供されていた「Windows Studio Effects」の機能が標準で使えるようになっています。

「Windows Studio Effects」とは、ぼかしなどの背景効果やアイコンタクト、Webカメラの映像の補正機能である「自動フレーミング」、ノイズ除去機能の「音声フォーカス」など全体的なビデオ通話関連の補助機能のことです。

ただし、この機能はNPUと呼ばれるAI関連のプロセッサがなければ使えないことには気を付けて下さい。

Smart App Controlとは、悪意あるアプリケーションや信頼されていないアプリケーションのブロックによって、新たなセキュリティ上の脅威から保護するWindows11の機能です。

純粋な「ウイルス」導入の疑いのあるアプリだけでなく、デバイスの実行速度低下をもたらすアプリや予期せぬ広告を表示するようなアプリなどもブロックしてくれます。

今年の9月26日に、Windows11にAIの要素として「Copilot in Windows」が追加された新しい修正パッチがリリースされました。現在、あくまで修正パッチのみで実際の操作はできない状況ですが、今後、「2023年の第4四半期」をめどに本格的実装される見込みです。なお、法人向けMicrosoft Copilotは11月1日に公開予定となっています。

Microsoft Copilotは起動後に画面の右端にヘルパー画面が現れることで、Windowsでの一般的なタスクや仕事の手続きを簡単に補助します。アプリケーションの起動、画面の暗いモードへの切り替え、表示中のウェブページの主要な点をまとめるなど、指示に応じてWindowsユーザーの操作を代行するわけです。

音声・手書き入力、ドラッグ&ドロップによる入出力操作ができるほか、Windows搭載のアプリもMicrosoft CopilotでAIによる強化がなされる見込みです。

たとえば、保存した写真や撮った画像を整理する「Photo」アプリには、AI技術を用いて主題と背景を区別し、背景を自動でぼかすオプションが新たに用意されます。同様に、「Snipping Tool」の切り抜きアプリでも、Copilotの力を借りて簡単に背景を取り除く画像加工ができるようになります。さらに、「Paint」アプリではAIを活用した自動描画も可能になる予定です。このように、多数のアプリケーションに新しい機能が実装されます。

(参考文献)“ギズモード”の記事“PC Watch”の記事

Windows11のアップグレードの際には、必要最低限となるパソコンのスペック(最小システム要件)が必要です。 Microsoft社の公式ウェブサイトによれば、最小システム要件・条件は以下の表の通りです。

| プロセッサ | 1 ギガヘルツ (GHz) 以上で 2 コア以上の64 ビット互換プロセッサまたは System on a Chip (SoC) |

|---|---|

| メモリ | 4 ギガバイト (GB) |

| ストレージ | 64 GB 以上の記憶装置 |

| システム ファームウェア | UEFI、セキュア ブート対応 |

| TPM | トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) バージョン 2.0 |

| グラフィックス カード | DirectX 12 以上 (WDDM 2.0 ドライバー) に対応 |

| ディスプレイ | 対角サイズ 9 インチ以上で 8 ビット カラーの高解像度 (720p) ディスプレイ |

この表の基準条件に達していなければ、Windows11にはアップグレードできないため注意しましょう。

ちなみに後述しますが、この基準条件に達しているかを自動でチェックしてくれる「PC正常性チェック」というMicrosoft公式のアプリが存在します。

Windows11へアップグレードをする際はどのような点に気を付けてアップグレードすべきなのでしょうか。以下のような点に気を付けてアップグレードすべきでしょう。

Windows11へアップグレードする際には、十分な量のCドライブの空き容量を確保する必要があります。目安としては、最低でも「30GB」の空き容量が必要です。

あらかじめ不必要なファイルは削除したりして、Cドライブの中に容量を確保しておきましょう。

最近販売のWindowsパソコンではSSDモデルが基本となっており、HDDモデルは減少しています。

MicrosoftもWindows11の運用においてSSDストレージの利用を推奨しているとされています。

海外のWebメディア「Tom’s Hardware」の発表によれば、MicrosoftはWindows11搭載のPCのストレージとして、HDDでなくSSDの採用をするようにメーカーへ求めていた事実があるといいます。

HDDモデルでも、Windows11へアップグレードはできますが、Windows10の時よりも動作が遅くなってしまい、使いづらくなってしまう恐れがあります。

もし、HDDモデルからわざわざWindows11へのアップグレードをするくらいならば、SSDへのストレージ換装を行うとよいでしょう。

SSDへのストレージ換装なら、パソコン修理店にて対応が可能です。

Windows11のアップグレードをする際には、プログラムのダウンロード時間に加えて、インストールまで行う時間が必要となってきます。

インターネット回線の速度やパソコンスペックにも左右されますが、所要時間は合計で1~2時間、状況によってはそれ以上の時間かかる場合があります。

アップグレードをしている時でも一応パソコン操作を行えますが、途中で再起動が発生するため作業が中断されてしまいます。

重ねて、更新の最中に充電が切れて電源を落としでもすれば、正常なアップグレードが出来ず、最悪の場合はパソコンの起動が不可能になってしまいます。

ですので、ダウンロードが始まりインストールがしっかりと完了するまでは、極力パソコンに触らないようにすべきでしょう。

アップグレードの際には、十分に時間の余裕を持って作業をするのが重要です。

Windows11は2021年10月5日のリリース以降、幾度ものアップデートを経て、あらゆる不具合の発生と解決を繰り返しつつ今のバージョンに落ち着いています。 ただ、それでも解決できないこともあり、実際Google Chromeで日本語入力ができないエラーが発生したケースもあります。 上記のケースはすでに解決した問題ですが、今後もまたアップデートを重ねていく中でバグや不具合が報告される可能性もあります。 もし、業務上で常に安定稼働の必要があるパソコンならば、アップグレードを先延ばしにすることも選択肢に入れられるでしょう。

今現在業務上で利用している様々な社内システムやアプリケーションについて、各公式サイトでWindows11への対応状況の確認をしましょう。

Windows11への対応が公式で示されていないアプリケーションを利用した場合、そもそも起動が出来なかったり、起動ができても動作で不具合が生じてしまうリスクが出てきます。

動作保証対象外の環境で不具合が生じてしまった場合は、基本的にサポート対象とはならないため、Windows11へアップグレードをする際には十分に気を付けましょう。

Windows11へアップグレードした際には各種アプリケーションに加えて、パソコンへ外部接続をしているプリンターに複合機、パソコンに搭載のインターフェイスガード、サウンドガード等のパーツ部品も影響を与えます。

Windows11へ対応をしていないデバイスの場合、正常な動作ができない可能性があるためアップグレードの前にデバイスメーカー側のWebサイトで対応状況の確認をするべきでしょう。

OSに標準搭載のドライバでは対応が不可能な場合、デバイスのメーカーは独自ドライバを開発することによってWindows11へ対応しています。

Windows11のHomeエディションについて、セットアップする際にはインターネット接続がなければパソコンを利用できるようにはなりません。業務向けのProエディションであれば、ネットへの接続無く設定ができますが、Homeエディションの場合はネット接続が必須となります。

重ねて、Homeエディションのセットアップの際にはMicrosoftアカウントでのサインインが求められます。もしアカウントを持っていないようであれば、アップグレードの前に作成する必要が出てきます。

Windows11にアップグレードすると、一部機能が削除されてしまいます。削除される機能とは以下のような機能です。

もし頻繁に利用していた機能があれば、その機能をどう代替するかなど確認しておく必要があるでしょう。

Windows11搭載でおすすめの法人向けPCなら”VALTEC PC”

Windows10もしくはそれ以前のWindowsOSから、Windows11へアップグレードするためにはどうすれば良いのでしょうか。以下のように進めていけば間違いはないでしょう。

| プロセッサ | 1 ギガヘルツ (GHz) 以上で 2 コア以上の64 ビット互換プロセッサまたは System on a Chip (SoC) |

|---|---|

| メモリ | 4 ギガバイト (GB) |

| ストレージ | 64 GB 以上の記憶装置 |

| システム ファームウェア | UEFI、セキュア ブート対応 |

| TPM | トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) バージョン 2.0 |

| グラフィックス カード | DirectX 12 以上 (WDDM 2.0 ドライバー) に対応 |

| ディスプレイ | 対角サイズ 9 インチ以上で 8 ビット カラーの高解像度 (720p) ディスプレイ |

「PC正常性チェック」は先ほどご紹介した上記の表に沿ったシステム要件があるかどうかを自動でチェックしてくれる、Microsoft公式のソフトウェアです。

このソフトを導入すると、自動で自分のPCがWindows11にアップグレード可能かを判断してくれます。

PC正常性チェックのソフトは、公式サイトのWindows11紹介ページ下部の「互換性の確認」からチェックできます。

ちなみに、このPC正常性チェックのソフトは過去のWindows10のアップデートの際に、強制的にインストールしていることが海外のニュースサイトの報道によれば示されています。

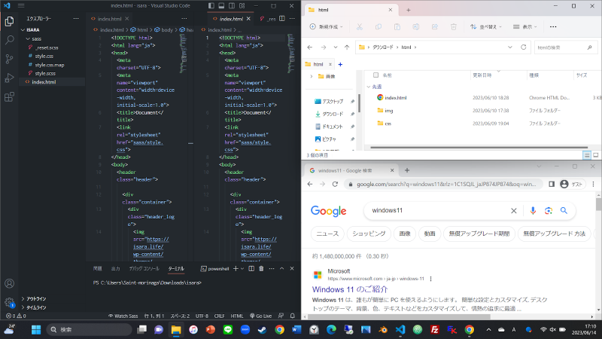

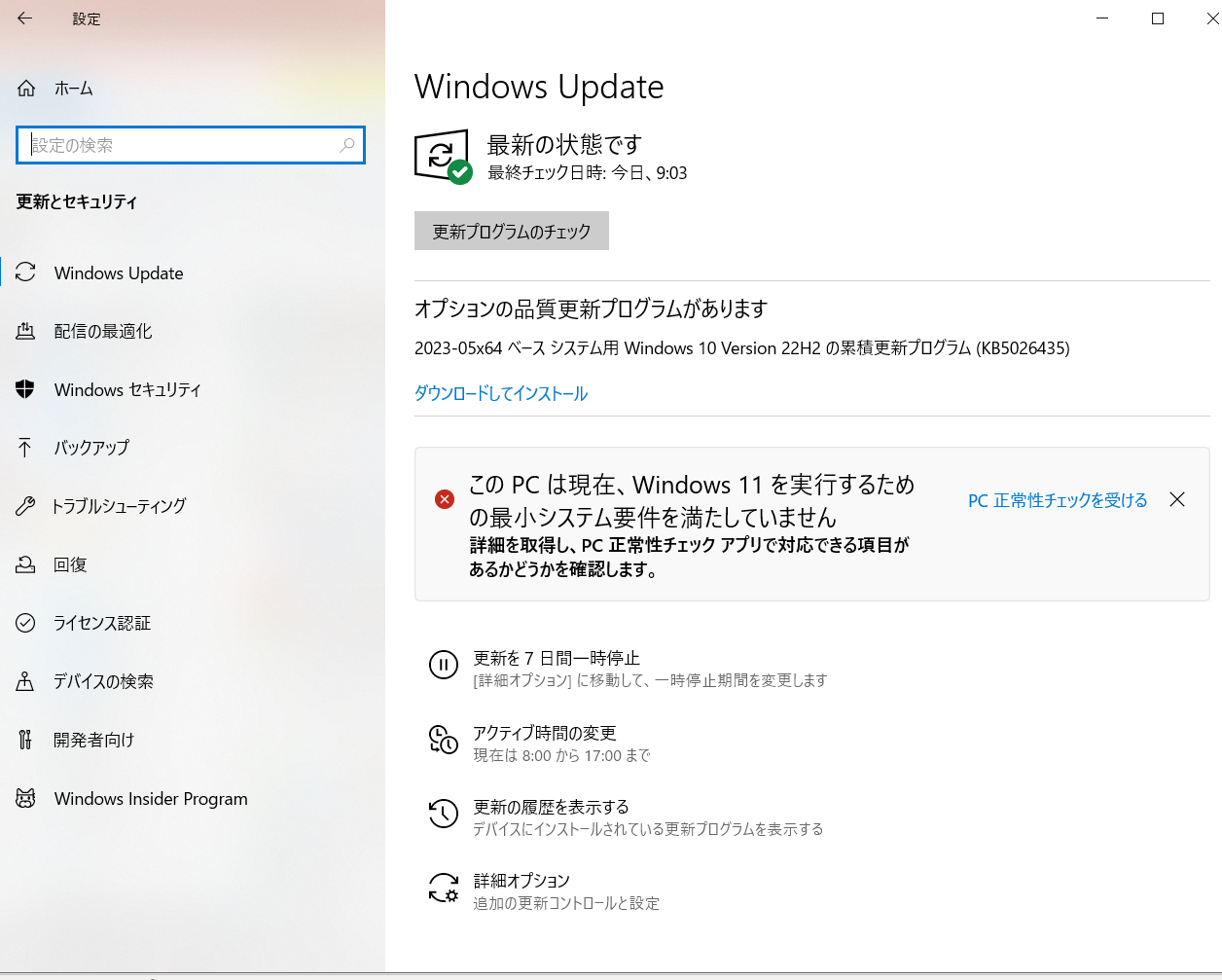

もし、インストールがすでになされている場合は、

設定→更新とセキュリティ

を開くとすぐに確認できます。

もし、最小システム要件を満たしていない場合、公式的にWindows11へアップグレードすることはできません。

ただし、特定の方法を使えば、基準に達していないPCでもWindows11へアップグレードすることはできます。

ただそうした「裏技」を使ってアップグレードしてしまうと

・インストールはできたが急に利用不能になる

・Windowsのアップデートを受けられなくなる

・ブルースクリーンになる

といった状態に陥る恐れがあります。

したがって、上記のように裏技でアップグレードする際は、自己責任でアップグレードをするようにしてください。

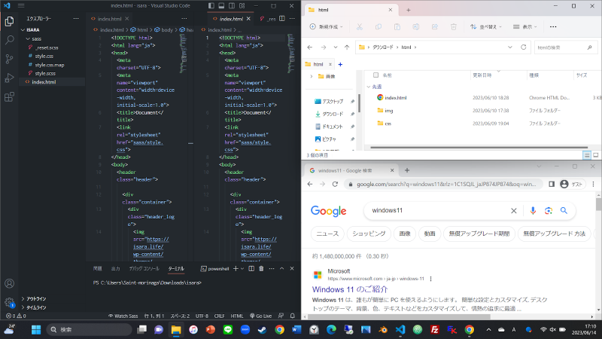

Windows11のシステムをダウンロードする際の方法には二種類あります。

1つがWindowsの「設定→更新とセキュリティ」から更新プログラムをWindows10のシステム自体からダウンロードする方法です。

この場合、Wi-Fiなど通信が使える環境の中で、適宜出てくる指示に従いダウンロード&インストールをすれば、更新が可能です。

もう一つが、Windows11の公式ホームページからダウンロードする方法です。

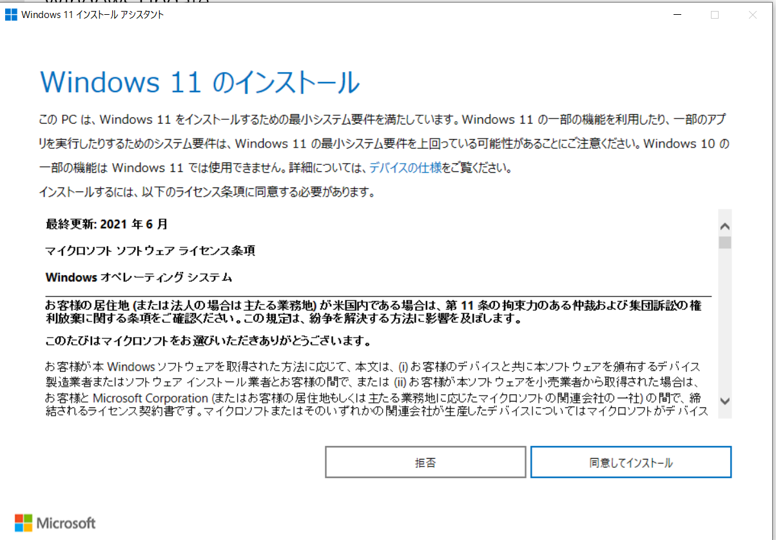

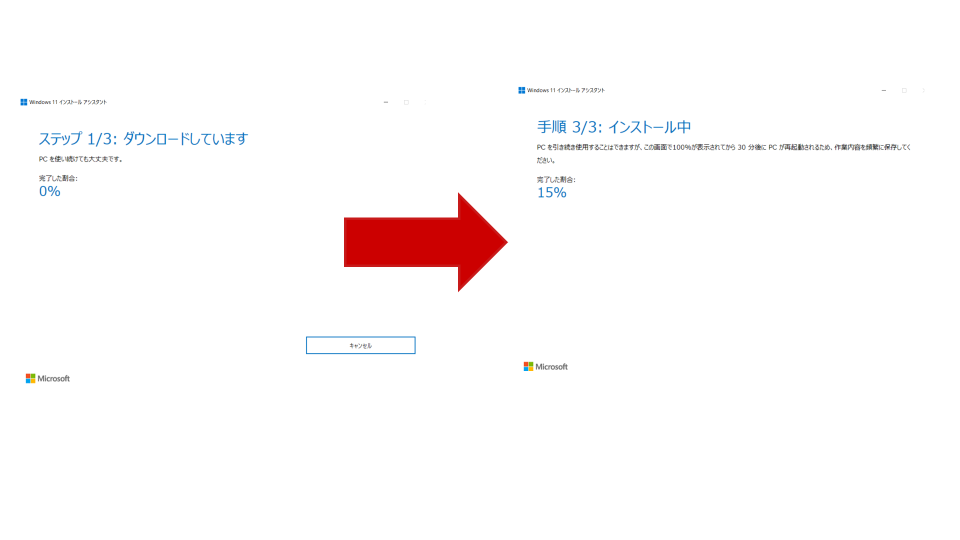

この場合、Webページでは3つのダウンロード方法が示されますが、一番上の「Windows 11 インストール アシスタント」を選択して「今すぐダウンロード」のボタンを押して下さい。すると、Windows11の更新インストーラーをダウンロードすることができます。

インストーラーを実行すると、「ユーザーアカウント制御」でシステムの変更の許可をするか聞いてくるため、「はい」を選択します。

すると、Windows11インストールアシスタントが起動し、Microsoftのソフトウェアライセンスへの同意が求められるため「同意してインストール」をクリックします。

クリックしたら、自動で更新プログラムのダウンロードとインストールが始まります。

手順は全部で3ステップがあり、ステップ3に入ると、

「PCを引き続き使用することはできますが、この画面で100%が表示されてから30分後にPCが再起動されるため作業内容を頻繁に保存してください。」

というメッセージが表示されます。

上記のメッセージが出てから30分以内に作業を行っている場合は内容を保存し、またWindows11に移行する前の最終確認を行うなどしてアップグレードへ備えましょう。

ちなみに「設定→更新とセキュリティ」での更新と、ダウンロードした更新インストーラーでの更新を同時に行うことはできません。

もし、更新途中でエラーが発生した場合は、こうした可能性を疑うか、それでもない場合はパソコン修理店に相談したりすべきでしょう。

インストールがすべて完了するとPCが再起動し、Windows11のセットアップが始まります。

Windows10以前のOSから、Windows11へ更新する場合は一度「Windows10」にアップグレードした上で、更新の手続きをする必要があります。 Windows10のひとつ前のOSはWindows8.1ですが、無料アップグレードはすでに2016年7月29日を期限としてすでに終了しています。 したがって、8.1以前のWindowsOSから10に更新するためには、ライセンスの購入が必要となってきます。 詳しくは下記の記事をご覧ください。

Windows11へのアップグレードの後で何かトラブルが発生した場合どうすればよいのでしょうか。 以下のような方法を試してみると解決につながるかもしれません。

Windows11に正式対応をしている機種の場合、Windows11向けのドライバがPCメーカー側から発表されています。

・印刷をすることができない

・なぜか画面がうまく表示されない

Windows11へのアップグレード後に不具合が発生した場合、ドライバアップデートによってこうした異常の大部分が治る可能性があります。

インストール方法はメーカーごとで異なりますが、ドライバアップデート用のユーティリティツールよりアップデートを行ったり、各メーカー公式Webサイトよりダウンロードするなどのインストール方法が基本です。

例)

NEC Lavie = Lavie Update

HP = HP Support Assistant

Dell = Dell Support Assist

Fujitsu = アップデートナビ

など

これらのワードで検索して、ドライバをアップデートする方法を異常が出た場合は試してみるとよいでしょう。

もしドライバアップデートでも治らない場合などは、パソコンの修理店に相談してみると良いでしょう。

Microsoft社の公式Webサイトのサポートページでは、自社の製品・サービスに対してのトラブルシューティングや修復の具体的な方法についての情報が紹介されています。

MicrosoftサポートページWindows11に関しての不具合対応についての方法も記載されているため、自身の環境で発生したものと同じトラブルがないかどうかを確認してみましょう。

ちなみに、Windows11サポートサイトの「Windows のヘルプとラーニング」では、検索窓にトラブルの内容を入力すれば、効率的に情報検索が可能です。

ユーザーの間で頻繁に発生する不具合の場合は、こうしたページを確認すれば問題の解消が図れることがあります。

もし、サポートページに解決策が何もない場合、Microsoftのサポート窓口へ問い合わせるとよいでしょう。

サイト上で「Windows」のマークを選択し、個人ならば「家庭向けサービスを受ける」法人ならば「一般法人向けサービスを受ける」を選択していき、Windowsアカウントでサインインすれば、サポート担当者とのやり取りが可能になります。

不具合の状況を報告して対処の方法について確認しましょう。

Windows10のアップデート時などにうっかりWindows11の更新を始めてしまい、そのままアップグレードしてしまった場合などはどのようにすればよいのでしょうか。

Windows11へアップグレードした後10日以内であれば、設定・フォルダを維持しつつ無料でダウングレードが行えます。

タスクバーから「設定」を選択した後、「システム→回復」を選択していきます。

「回復」の中には「回復オプション」があるため選択し、中の「復元」をクリックします。

「復元」を選択すると、準備中であることを示す画面が出たのち、Windows10へ戻す理由を問う画面が出てきます。

その表示理由の中から、合うものへチェックを入れて、「次へ」を選択します。

続いて、アップデートのチェックをするかを確認する画面へと切り替わります。

ここで気を付けるべきなのが、ダウングレードの際には必ず「行わない」を選択する事です。

2つの注意点が順に「行わない」をクリックした場合表示されます。

・知っておくべきこと

ダウングレードに関する注意点の一つで、Windows11への移行後に適用されるアプリおよび機能は使用不可能になり、Windows11の適用後に変えた設定は反映されませんという注意点です。

・ロックアウトされないように

Windows10で使用していたパスワードを忘れてしまい、再ログインが不可能なことをロックアウトと言います。もし忘れてしまった場合、改めてパスワードを確認した上で、ダウングレードを行ってください。

ここまで、チェックしてOKなら、「Windows 10に復元する」を選んで完了となります。

人員を多く割けないゆえ、ひとりでアップグレードする情シスの方が多いと思います。

その場合、アップグレードする作業を標準化し定型のフォーマット化することをお勧めします。

標準化された手順書を作成することは作業のムダが減り、効率が向上します。ミスを減らし、作業速度を向上させることができるので新しいスタッフの研修や教育もスムーズに進められるため、労力の削減にもつながります。

アップグレード作業にとどまらず、パソコンを一定の状態にセットアップしていくことを「キッティング」と言います。

以下、キッティングの手順書をまとめたものがありますので、必ずダウンロードしておきましょう。

【情シス必見】「社内で行うキッティングの手順書」無料ダウンロード

アップグレード方法について上記で説明してはいるものの、複数のパソコンがある場合はその機種や状態によってアップグレードができなかったり、とまってしまったりすることがあり、その場合にいちいち対応処理に時間を費やすことに「不安」を覚える情シス無の方も多くいます。

アップグレードのサポートやトラブルに不安な方には、月々1,760円で何回でも何台でもサポートができる『定額パソコンサポート』サービスがおすすめです。アップグレードサービスなら、パソコン整備士資格を持ったスタッフが適切に対応し、Windows11へ着実に移行できるようサポートしてくれます。

パソコンをアップデートする方法は分かっても、企業や法人なら、数十台ものWindows10のパソコンをアップグレードする必要があります。

そうした際、情報システム部や総務の社員にはもっと重要な仕事があるはずなのに「何十台ものパソコンのアップグレード作業をする」のが時間的にも人員的にも難しい場合があります。

そんな時、「PCキッティングサービス」という法人向けのサービスをご活用ください

「PCキッティングサービス」は、Windows11へのアップグレードが可能なだけでなく、

新規購入のパソコンの初期設定

メール設定

管理番号表貼付(テプラ)

動作確認

ハードディスク/メモリ/オプション等

仕様に基づいてハードウェアキッティング

既存のパソコンの回収・廃棄

ウイルスセキュリティなどソフトウェア導入

・・・などなど様々なことが可能

Windows11が快適に動作するようメモリ増設やSSD換装も可能!

PCキッティングサービスは、スタンダード・ミドル・プレミアムの3プランから選べて見積以上の料金はかかりません!

セキュリティの関係上、現地でしか作業ができない場合もバルテックは全国に150以上もの訪問拠点があり訪問でのPCキッティングに対応!

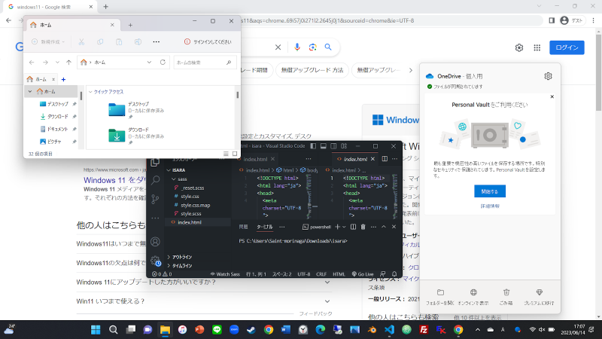

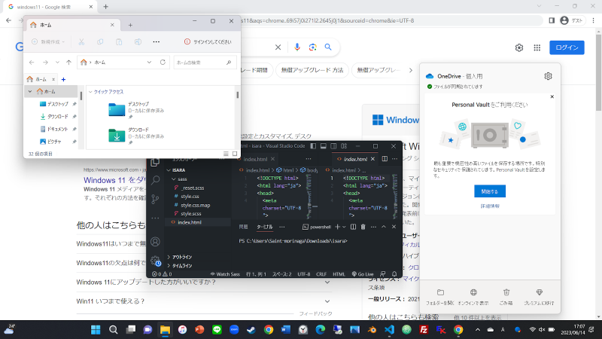

筆者の私用PCがWindows10のままだったため、無償アップグレードが終わる前にアップグレードしようと思い立ち、アップグレードをしてみました。 本章では、アップグレードを実際にしてみた感想を述べていきます。

今回のアップグレードは会社内の通信速度の速いインターネット環境、かつ8世代Core i7・16GBメモリ・SSD換装のやや高スペックのパソコンで行ったため、全体で1時間10分程度で完了しました。ただ、かなりの量のデータをダウンロード・インストールするため、もし家庭のWi-Fi環境・一般的なパソコンでダウンロードする場合は、最悪全体で2時間程度かかることを覚悟しておいた方がよいでしょう。

UIがWindows10から一新され、ウィンドウの角が丸くなりました。このスマホアプリっぽさには前の感覚からすると慣れませんが、ただ変わったからと言って、「使いづらい」というほどでもないので個人的にはいいと思っています。

「スナップ機能」と呼ばれるマルチタスク支援の目的からウインドウの整列をさせる機能が新たに搭載されたのも特徴的でした。いろいろとアプリを起動して同時並列で作業する際には非常に便利で、「なんでこれがWindows10にないのか」と思ったものです。