2022年10月26日

令和3年度介護報酬改定により、DXがさらに推進される介護業界。署名・押印の廃止や書類の電子化保存が認められるなど、大きな変化がもたらされました。 本記事では、介護業界における電子契約サービスの活用メリット・デメリットを解説、初期費用0円で導入できる電子契約サービスをご紹介します。

令和3年度介護報酬改定

令和3年度介護報酬改定において、新たに推進されること

① 各種会議でのテレビ電話等の活用

メリット① 契約業務を効率化

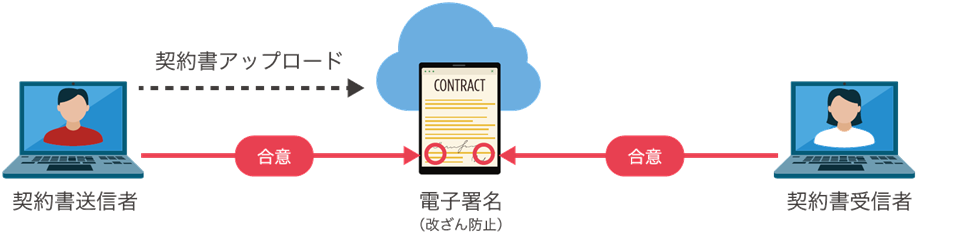

従来、入居にあたって重要事項説明書や個人情報同意書を用いた利用者・親族への説明や、ケアプランの作成に向けたアセスメント、実際の契約業務(署名・押印)を対面で行っていました。メリット② 完全オンラインでの説明・契約が可能に

親の介護と仕事を両立することは難しく、高齢者が増え続ける日本では社会問題となっています。利用者の家族が遠方に住んでいる・仕事が忙しく対面での契約が難しいなどのケースが頻発しています。メリット③ コスト削減

印紙代・紙代・インク代・郵送代など、契約締結・管理に関するコストを大幅に削減することができます。契約ごとに発生する書類を紙媒体で作成すると、かなりの費用がかかります。電子契約ではクラウド上ですべて完結するため、郵送代や、印刷代・インク代など諸経費も削減可能です。メリット④ ケアプラン・報告書をデジタル化、オンライン上で共有可能

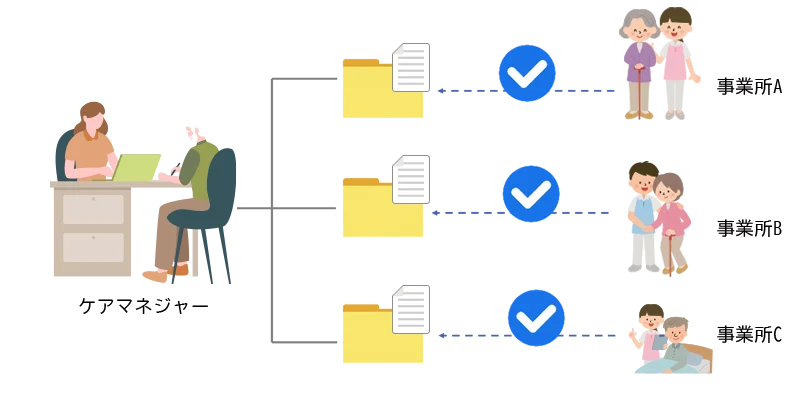

ケアプランを利用者・親族に共有したり、行政から提出を求められたりするケースも多くあります。年に1度は提出を求める行政もあり、必要書類を印刷・製本・郵送する手間がかかります。

ケアプランを利用者・親族に共有したり、行政から提出を求められたりするケースも多くあります。年に1度は提出を求める行政もあり、必要書類を印刷・製本・郵送する手間がかかります。メリット⑤ コンプライアンス強化

電子契約により合意締結された書類はクラウドサーバ上で管理され、所定の検索機能により管理する事が可能となります。契約の更新漏れ、そもそも締結が完了していなかった、といった事態を防ぐ事ができます。メリット⑥ データ紛失の防止

介護業界の課題の1つとして、地震や災害の発生時にも事業継続するための事業継続計画(BCP)の策定があげられます。メリット⑦ 管理業務のコスト削減・ペーパーレス化も

事業所の一面に、ファイリングされた大量の書類を保管している事業所も多いのではないでしょうか。保管場所の確保はもちろん、必要書類を探したり整理したりする手間がかかります。

事業所の一面に、ファイリングされた大量の書類を保管している事業所も多いのではないでしょうか。保管場所の確保はもちろん、必要書類を探したり整理したりする手間がかかります。メリット⑧ 本部と事業所で書類を共有、実地指導対策にも

介護サービスを提供する事業所に対し、適した運営が行われているか行政が調査を行う「実地指導」。この際、行政から契約書原本の提出を求められることがあるため、原本は本部ではなく各事業所で保管・管理する必要があります。本部での押印が必要な場合には郵送したり、原本の管理状況を本部が確認に行く必要があったりと手間がかかります。

デメリット① サイバー攻撃などによるデータの改ざん・盗難

電子契約書類を管理しているサーバがサイバー攻撃を受けると、データの改ざんや破損・盗難のリスクがあります。介護事業所では個人情報も取り扱うため、より一層の注意が必要です。デメリット② コストがかかる

新たなシステムの導入には費用がかかります。

新たなシステムの導入には費用がかかります。デメリット③ 契約相手から理解を得る必要がある

電子契約を導入する場合、契約相手から理解を得る必要があります。デメリット④ 事業所内の業務フローを変更・周知する必要がある

職員からも理解を得て、業務フローを変更する必要があります。

職員からも理解を得て、業務フローを変更する必要があります。 VALTECの電子契約サービスは、「書類」「印鑑」「契約」すべての作業をオンライン化します。

VALTECの電子契約サービスは、「書類」「印鑑」「契約」すべての作業をオンライン化します。特長① 初期費用0円!すぐに始められるDX

初期費用は一切いただきません。「Freeプラン」なら初期費用・月額料金・従量課金も一切必要ない完全無料で電子契約をお試しいただけます。また、充実機能のすべてを無制限でご利用いただける「Normalプラン」でも、一定期間無料でお試しいただける無料キャンペーンを行っております。契約業務の効率化を、まずはお試しください。特長② 取引先にも自社にもわかりやすいシンプル設計

契約を締結いただくお取引先様は、特別な準備なくメール認証のみで簡単にご利用いただけます。特長③ オプションなし!すべての機能をご利用いただけます

一般的な電子契約サービスに必要な機能はもちろん、もっと便利にご利用いただくための機能もご利用いただけます。「低コストで多機能」が特長です。充実の機能をすべてご利用いただけますので、「プランの選定」や「アップグレード」、どのような機能が必要か分からない…と悩む必要はございません。特長④ 導入企業様への手厚いサポート!顧問弁護士監修の万全なセキュリティ

無料プランも含め、導入いただくすべての企業様への導入と運用のサポートを充実させております。電子契約による業務プロセスの構築から社内外の関係者への利活用推進、導入後の定着化や効果測定まで、徹底してサポートいたします。もちろん大切な契約に関するサービスだからこそ、顧問弁護士監修の元でのセキュリティも万全です。

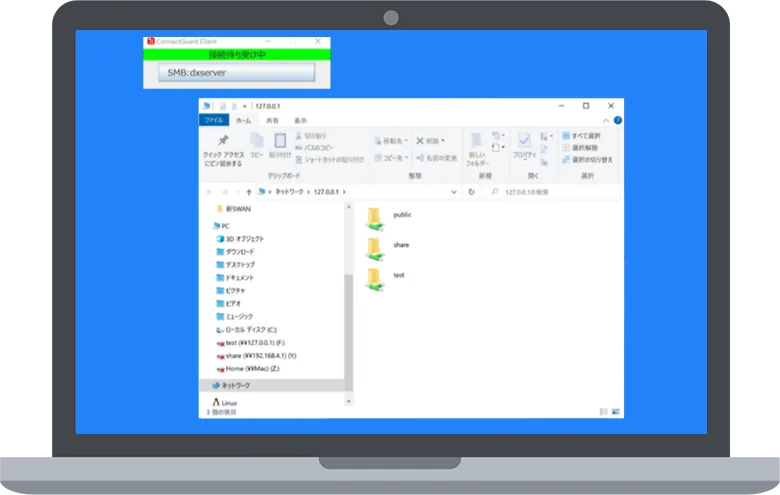

ケアマネージャーとサービス提供事業所間において、サービス提供票のやり取りの多くがFAXで行われています。ファイル共有サーバー「コネクトガード」の専用サーバーに入れることで、即時共有が可能になります。メール送信やクラウドストレージに代わり、より安全・効率的なファイル共有が可能になります。

ファイル共有サーバー「コネクトガード」では、介護業界のこんな課題を解決します。

課題① 紙媒体の書類の保管場所がない

介護業界も少しずつ電子化が進んでいるものの、サービス提供票のやり取りはまだまだFAXが多いです。そうなると紙媒体での保管をしなければならず、保管場所に困るばかり。

また、それぞれが使っている介護システムへの転記が必要です。手間がかかるうえに、ミスが起こる可能性も増えます。返戻となり提出に間に合わず請求が月遅れになることもあり、様々な書類の作成、管理が現場の大きな負担となっています。

コネクトガードを導入して、作成データを共有フォルダに入れておけば、必要時に必要な人がアクセスするだけ。ダウンロードも必要なく、ファイル共有を簡単に行うことができます。

複数の人が同じファイルを開き、編集、保存することを防止する排他制御やフォルダごとのアクセス制限もできるので安心です。

課題②「共有先が導入していないので使えない」ケアプランデータ連携システムの問題

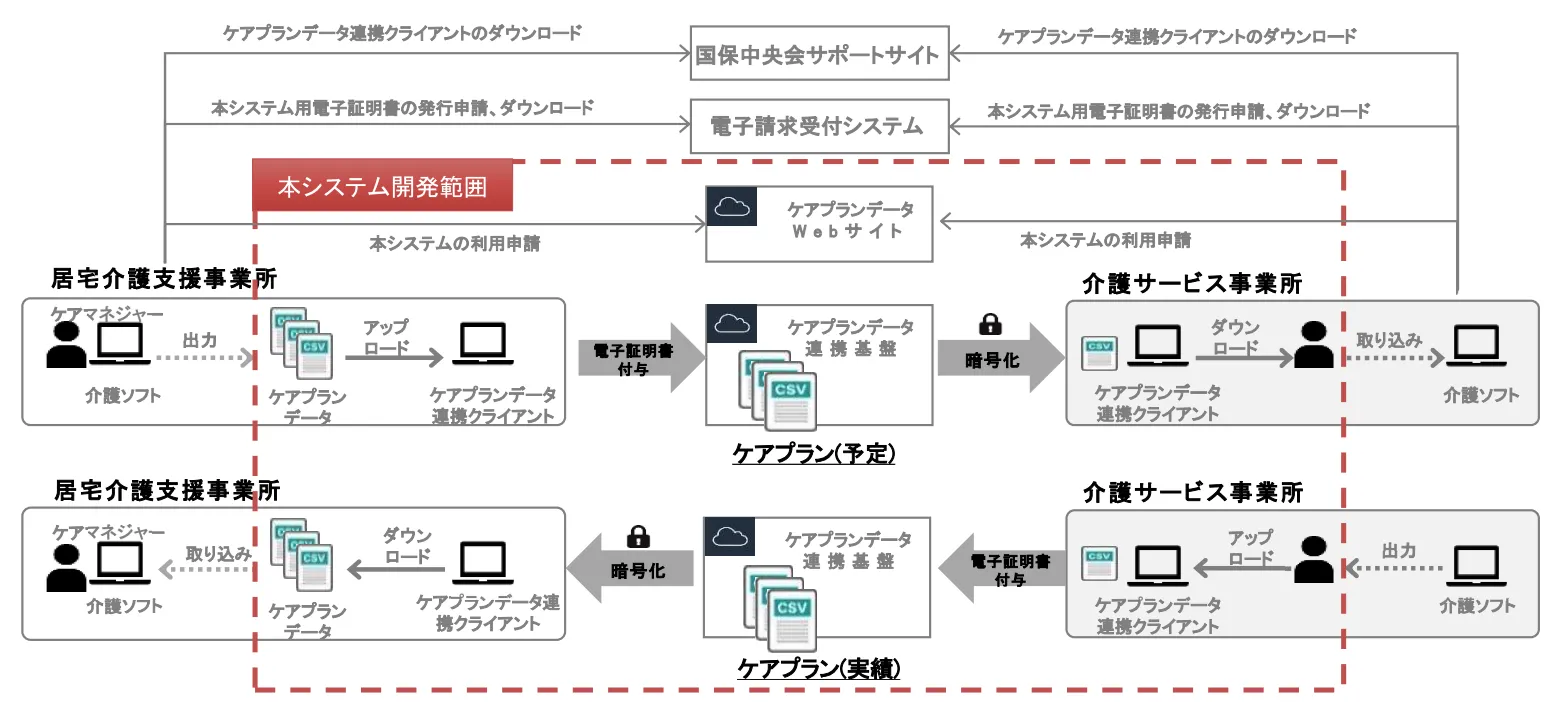

「職員の負担軽減や介護サービスの質の向上のために」と、厚生労働省から発表・開始されたケアプランデータ連携システム。システムを利用することで、「業務の効率化・コスト削減」が実現できるとしています。

医療機関ともシステムを通して連携できるようになるため、これまで病院ごとに異なる方法(手渡し/FAX/郵送/メールなど)で共有していた患者情報の共有方法が統一されることになり、業務効率化が期待されていました。

出典:公益社団法人 国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システムについて

しかし、現状の利用率は4.6%とかなり低い状況にあります。ケアプランデータ連携システムは、ケアマネージャとサービス事業者、もしくは医療機関は相互で利用して初めて意味をなすシステムであり、1社が導入しても業務効率化には繋がりません。

主な原因と言われているのは、年間21,000円のシステム利用料です。「相手が導入していなければ利用料が無駄になる」「しばらく様子見」という事業所も多く、なかなか導入が進んでいない現状です。

コネクトガードでは、月額1,000円で10アカウントご利用いただけます。例えば、A社がコネクトガードを導入すれば、やり取りする相手9社は無料で利用できるのです。月の利用額に抵抗があり、相手に導入してもらうのが難しいという問題が解消できます。

課題③ 新しいシステムの導入に抵抗がある事業所も

1社が書類の電子化・DXを決心したとしても、書類のやり取りをしている相手がシステム導入に後ろ向きであれば、電子化・DXは実現しません。現に、手渡し/FAX/郵送/メールなど、相手が希望する方法で書類の共有を行っているという事業所も多くあります。

コネクトガードでは、普段から使用しているPCのフォルダ・ファイルを操作する感覚で使用が可能です。ソフトのインストールは必要なものの、日常的な動作は変わらないため、抵抗なくご利用いただけます。新しいシステムの使い方を覚える事に抵抗があるという問題も解消します。