2024年1月19日

電子契約とは何かを知りたい。

新型コロナウイルス感染症拡大防止や働き方改革の推進、2023年10月からのインボイス制度の施行により、在宅勤務を導入する企業は増加傾向にあります。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が2023年5月に発表した資料によれば、電子契約について「利用している」企業の割合は、69.7%だった前年から73.9%に増加したと言います。

印紙や印鑑を使って契約するのは不要だと考え、電子契約を取り入れていくことが経営上の業務改善のトレンドとなってきているのです。

ただ、「電子契約」という言葉が一人歩きしてしまって、その仕組みや法的見解などについてよくわからず、導入に足踏みしてしまう人も多いことでしょう。

本記事では、

電子契約MEMO

など「電子契約」について徹底的に解説、ご紹介します。

記事を読まれた読者の方が、電子契約についてしっかりと理解を深め、よりよいITツール導入ができるよう、切に願います。

目次

電子契約とは、印紙に印鑑でサインして取り交わしていた契約書を、オンライン上で完結させる契約締結の方法のことです。

PDFなど電子ファイルへ電子署名をするだけで、押印による契約と同様の法的証拠力が認められます。

オンライン上だけで終わるため、契約締結にかかる時間やコストを大幅に削減することが可能です。

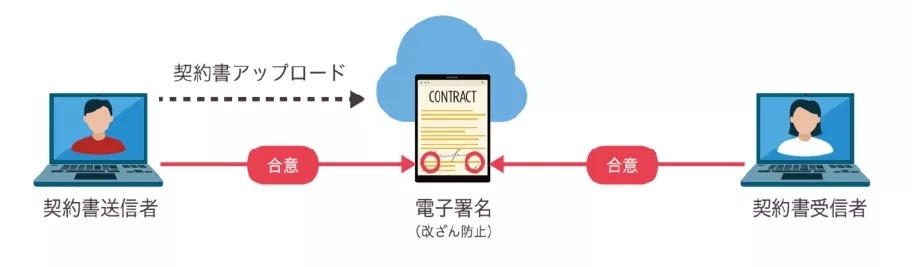

電子契約では、契約書における送信者と受信者両方からのやり取りを「電子契約システム(サービス)」を経由して行うのが特徴です。

基本的には、下図の様な流れで電子契約が結ばれます。

電子契約MEMO

どのような電子契約システム・サービスを使ったとしても、受信者側には複雑な処理などをする必要がなく、スピーディーな契約が可能になります。

説明したとしてもどんな感じで電子契約が完了するのはわからないもの。ここでは、電子契約システム「DX-Sign」を使って実際に契約締結までの作業を行ってみます。

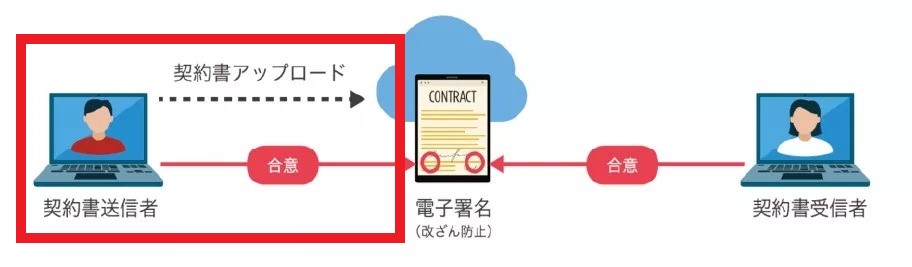

まず、送信する側が先ほどの「STEP1」の部分を行います。上図の赤枠の部分になります。

まず、事前に送信する契約書をPDFファイルにて用意します。

電子契約サービスにログインしてから「新規書類の送信」をクリック。

送信する契約書類(PDFファイル)を選択してアップロードします。

ちなみに繰り返し使用する書類についてはテンプレートからも選択できます。

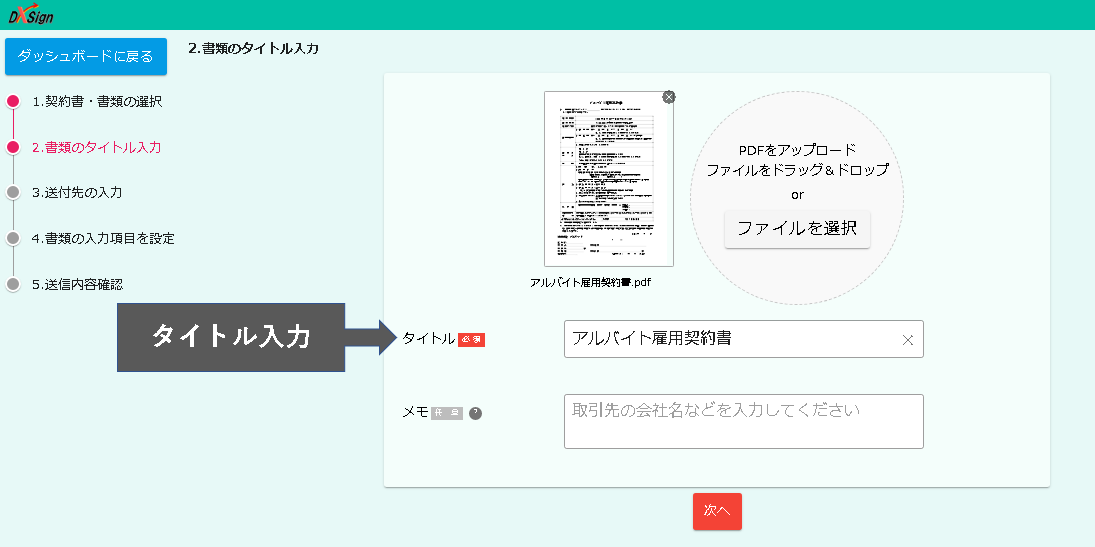

次に契約書類のタイトルの設定を行います。最初に選択したPDFファイルのファイル名がデフォルトで入ります。必要に応じて変更可能です。

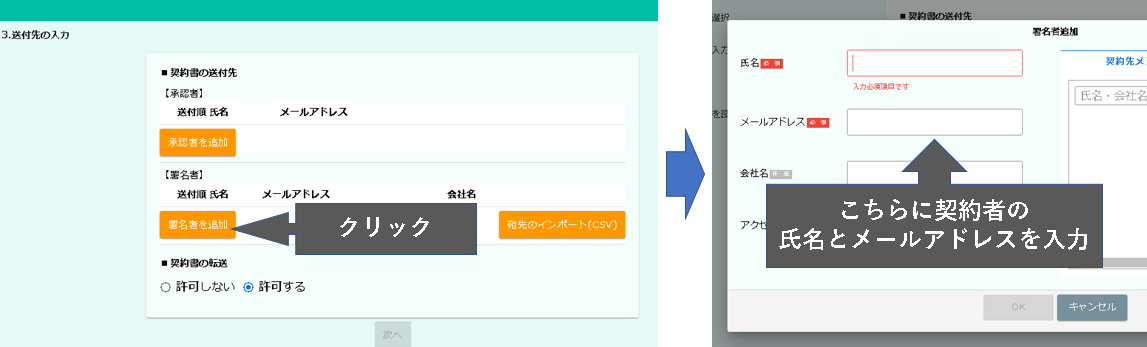

契約書類の送付先を設定します。「署名者の追加」をクリックすると入力画面がポップアップされるため氏名とメールアドレスを入力します。

※署名者とは紙での契約における押印にあたる電子署名を施す人のことです。

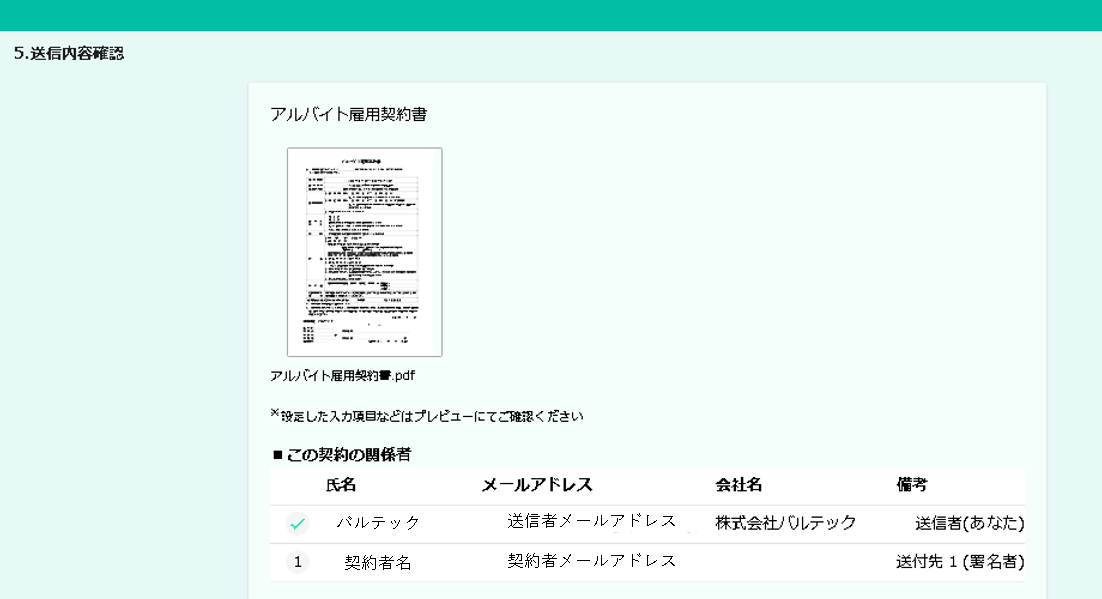

最後に送信するタイトル、ファイル名、送信者・送付先(署名者)を確認します。

確認が完了したら「送信する」を押すと送付先に向けてメールで配信されます。これで契約書の送付は完了です。

最後に送信するタイトル、ファイル名、送信者・送付先(署名者)を確認します。

次に、受信する側が先ほどの「STEP2・3」の部分を行い電子契約は完了します。上図の赤枠の部分になります。

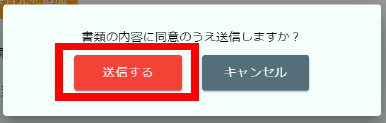

送信者により設定された「署名者」のメールアドレス宛に、DX Signから確認依頼の通知メールが届きますので「書類を確認する」をクリックします。

「利用規約に同意して契約を確認する」をクリックすると送付された契約書が表示され契約内容が確認できます。

内容を確認して同意する場合は、画面下部の「確認」をクリックします。

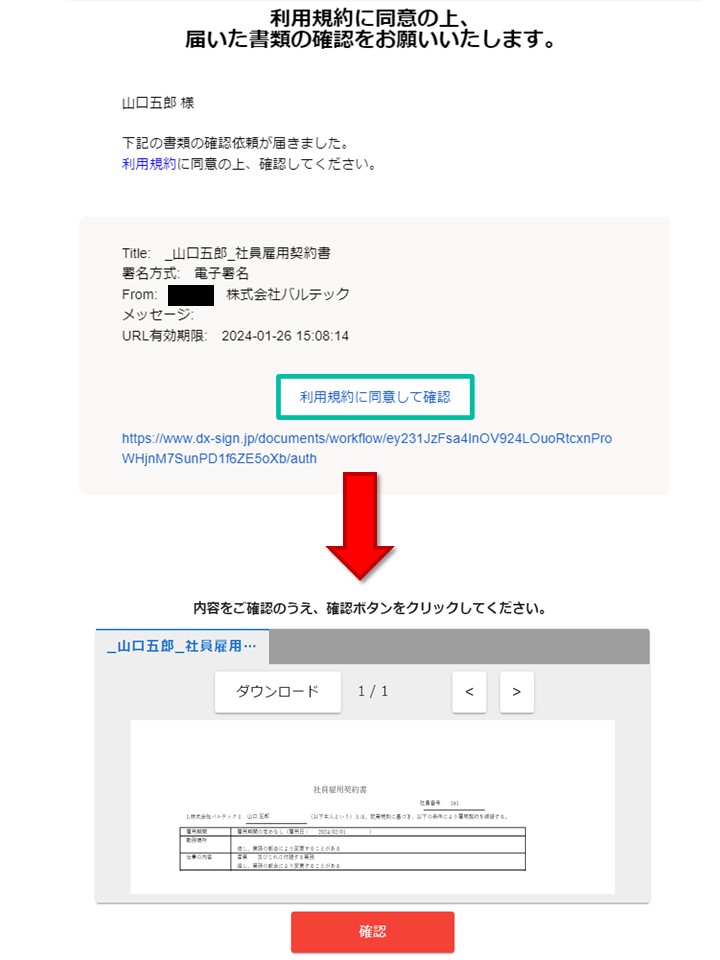

書類合意への確認BOXがポップアップされ「同意して確認を完了する」をクリックすると契約の締結が完了となります。

「同意して確認を完了する」=「電子署名する」=「紙の契約の場合の押印する」と同じ意味となります。

契約の締結が完了すると「書類の合意締結が完了いたしました。」とメールが届きます。メールには「契約書」と「合意締結証明書」が添付されています。

ちなみに、こちらの記事でも電子契約の流れ・やり方について解説しています。

電子契約・書面契約の違いについては以下の表のようにまとめられるでしょう。

| 紙媒体の契約書 | 電子契約書 | ||

|---|---|---|---|

| 形式 | 紙書面 | PDFなど電子データ | |

| 証拠力の根拠 | 押印 | 印鑑および印影 | 電子署名 OR 電子サイン |

| 本人性の根拠 | 印鑑証明書 | 電子証明書 | |

| 完全性(改ざん防止)の根拠 | 契印または割印 | タイムスタンプ | |

| 事務処理手続き方法 | 送付 | 郵送または持参 | ネット通信経由 |

| 保管方法 | 書棚に置く | サーバー内管理 | |

| 収入印紙 | 必要アリ | 不要 | |

電子契約と書面契約の違いとは、物理的な存在である「紙」の有無にあります。

書面契約では紙に記載し、捺印して完成しますが、電子契約には紙は不要で、デジタルデータの交換のみで成立するという違いがあります。

電子契約の文書は印刷可能ですが、それは単に画面に表示された書面を紙へ出力しただけという違いがあるゆえ、印刷したものは正式な契約文書とは認められません。

電子契約へ変えると、紙や印刷にかかる費用の節約が可能です。

また、電子契約は「紙」ではなく「デジタルデータ」を用いて成立するため、契約プロセスをオンラインで完結できることも大きな利点です。

書面契約では印刷、製本、郵送、検証、返送などの手間がかかりますが、電子契約ではインターネットを通じてすばやく手続きを行えます。

さて、電子契約に関する法整備が最近では進み、現在企業で取り交わされる契約書のほとんどが電子化可能です。電子化可能な契約書の代表例をいくつか紹介します。

雇用契約書は、労働者と雇用者間で労働の提供とその報酬の支払いに関する約束を記録する文書です。

雇用契約書は、法律で要求される「労働条件通知書」としても機能することがあります。また、最近では「労働者の意向の確認」が必要となりますが、雇用契約書や労働条件通知書を電子化することが可能であり、手続きがさらに簡素化されるでしょう。

業務委託契約書は、外部の専門家やフリーランスに依頼し、委託した業務に対して報酬を支払う合意を記した文書のことです。業務委託契約の契約形態は、雇用契約とは異なり、依頼者が具体的な指示や管理権について不保持である点が特徴となります。

業務委託契約は、企業がある特定のプロジェクトなどについて、フリーランスの専門家に依頼する際などでよく利用されます。

業務請負契約は、特定の業務を外部の専門家や企業に依頼する契約です。請負人が約束した仕事の完成を目指し、依頼者がその成果に対して報酬を支払います。業務請負契約は、仕事の完成を目的とし、委任契約や準委任契約とは異なります。

電子化が可能であり、効率化やコスト削減、セキュリティ強化といったメリットがあります。

取引基本契約書は、取引相手との継続的な取引を効率化するための契約書です。基本的な取引条件を予め定めることで、毎回の契約書作成の手間を省きます。具体的な商品詳細や単価、数量は「個別契約書」で交換し、取引がスムーズに進行します。

昨今の契約書の電子化の普及に伴って、「取引基本契約書」ももっと多くの企業で電子化がなされるべき契約書の一つとして注目を集めています。

売買契約書は、売主と買主が商品やサービスの取引を行う際に作成する文書です。売買契約書には取引の条件やルールが明記され、トラブルの予防やリスクの最小化を目指します。

特に不動産関連の売買では、売買代金など重要な取り決めが記されるため、重要な契約書の一つです。なお、電子契約の際には「別途規定」が不動産では存在するため注意が必要です。

秘密保持契約書(NDA)は、取引や業務委託時に相手方から受け取る営業秘密や個人情報を第三者に漏らさないよう取り決める契約書です。

秘密保持契約書は、企業が重要な情報を安全に共有し、不当な流出や悪用を防ぐために必要です。契約時には情報管理の方法や禁止事項が明記されます。情報の安全確保と企業の存続を目指すために企業間の取引で一般的に用いられます。また、「守秘義務契約書」とも言われますが、実務上は「秘密保持契約書」の呼称が一般的です。

最近では電子上でも「本人性」と「非改ざん性」という秘密保持に必須な条件の担保が可能となったことから、電子契約でも「秘密保持契約書」の締結が可能となっています。

契約書にとどまらず「給与明細」も電子化できる書類の一つです。

給与明細は、従業員の社会保険料や労働保険、給与額、残業代などを記録する重要な書類です。

給与明細電子化とは、紙で手渡しで行っていた給与明細を電子データ化し電子メールやPDF、クラウドなどの電子データに変換して交付することです。

明細の電子化はペーパーレス化をはじめさまざまなメリットがあり、在宅勤務やテレワークなど多様化する働き方にも適しているので、多くの企業で広がりを見せています。

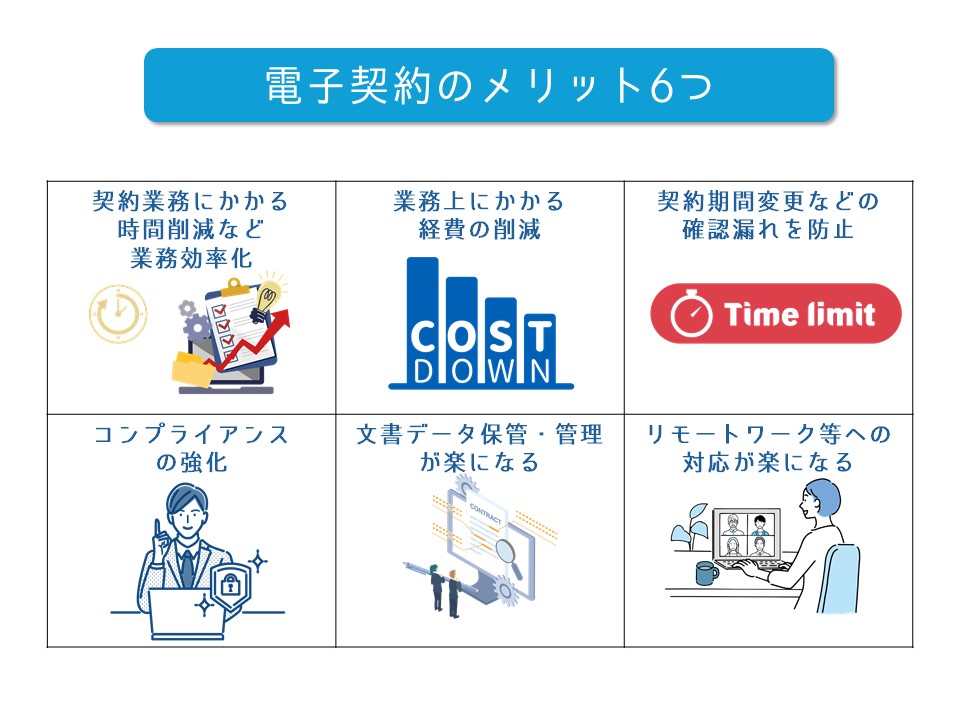

電子契約に紙の印紙・印鑑から移行すると具体的にどのようなメリットが存在するのでしょうか。

電子契約のメリットとしては以下の6つが主に挙げられます。

電子契約MEMO

それぞれ詳しく見ていきましょう。

まず、電子契約導入の大きなメリットとして、業務上でかかる経費の削減が挙げられます。

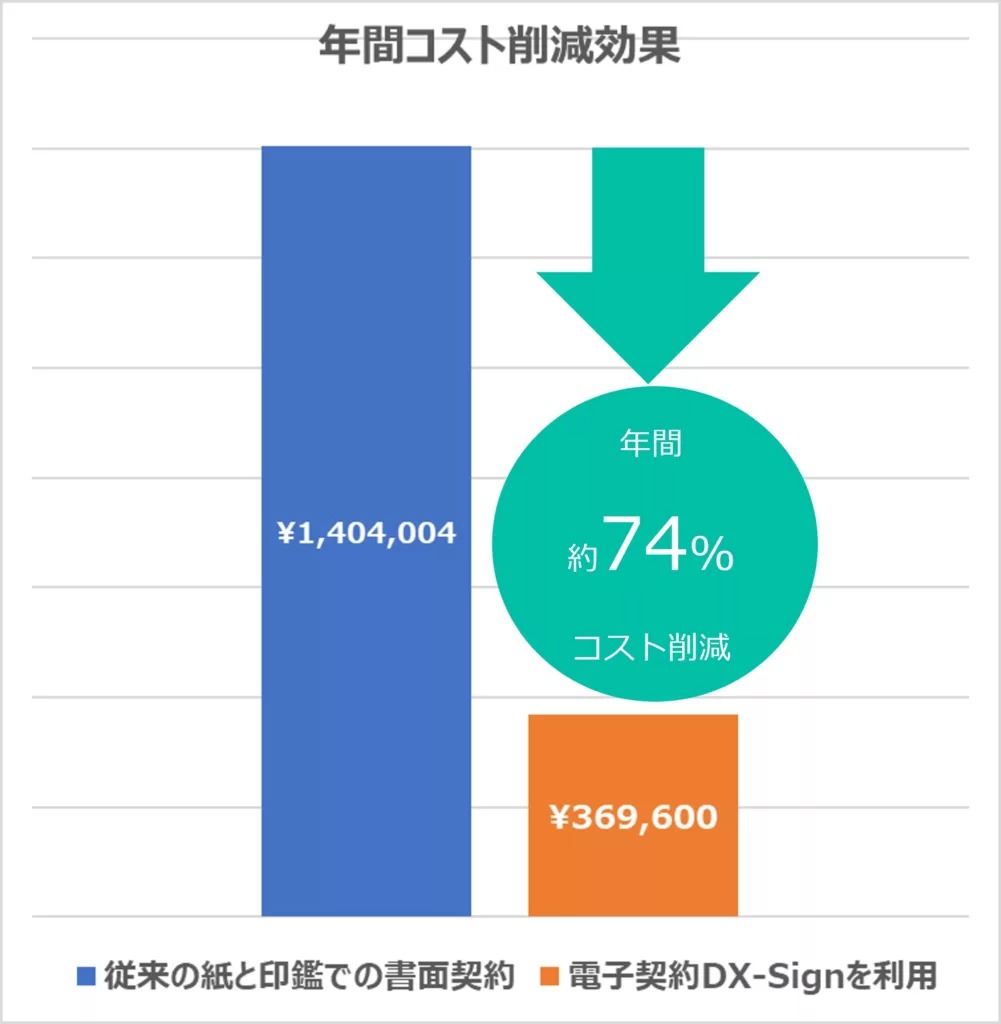

1つ、電子契約の導入によって、どれだけコスト削減効果を得られるのかシミュレーションしてみましょう。

紙を印刷し書面契約を取り交わす場合、作業に関わる人件費・用紙代や印刷代、行政への税金の支払としての印紙代、さらに双方が押印をする為の郵送代などが必要となります。

例えば月に100件の契約を取り交わす際には次のようにコストを算出することができます。

| 変動項目 | 事例 |

|---|---|

| 作業担当の時給 | 1200円 |

| 作業にかかる時間 | 20分 |

| 用紙代・印刷代 | 200円(1件) |

| 印紙代 | 200円(1件) |

| 相手方への送付手段 | レターパック: 370円(1件) |

| 契約の平均件数 | 100件/月 |

上記事例の場合、書面契約でのコストは年間で1,400,000円を超えます。

一方で電子契約サービス(ここでは「電子契約DX-Sign」)であれば月額費用が8,000円と電子署名での送信費用200円から算出できます。

計算すると、電子契約で契約締結を行うコストは年間¥369,000ほどです。

比較すると年間で74%ものコスト削減効果を得られます。電子契約を利用する場合、紙やインク、郵便料金、印紙の経費はかかりません。

電力や通信料は発生するものの、大体既に業務で使っていることが多いので、追加のコストは最終的にかからず、これほどまでのコストカットが実現できるのです。

電子契約でコストカットが図れた事例として「マックスバリュ西日本」さんの事例が挙げられます。

同社では、イオングループの共通網および自前の物流網を活用して、食料品を中心に鮮度が高く豊富な品揃えを実現しています。品揃えを支えているのが、約1,000社にも及ぶサプライヤーです。

取引先との商取引に関する契約書管理を担っているのが、取引管理部です。

同部では、取引先との間では契約書や契約に関連した書類が数多く存在し、双方の押印や郵送でのやり取りなど、業務工数が多くかかっていました。

そこで、電子契約を導入して、業務効率化と契約締結にかかる時間の短縮を図ることにしました。

具体的には、契約書の作成や送信、署名・押印、返送といった一連の作業を電子上で完結できるようにしました。結果、郵送の必要がなくなり、印刷や押印、封入、投函などの作業も不要になりました。

契約締結にかかる時間は、これまでの約1カ月から4分の1のおよそ1週間に短縮。

取引管理部の業務負担は大幅に軽減され、新たな業務に注力できるようになったとのことです。

紙の契約書では、プリントアウト後に綴じて、署名と実印を押す必要があります。その後、契約書を封筒に入れ、送り先を記し、郵送する必要があります。相手方から戻ってくると、契約書を整理して保管し、記録にも残す作業が求められます。契約書が多数ある場合には、それらを収納するスペースも必要となります。

それに対し、電子契約では、メールなどの通信手段を用いて契約書を送り、オンラインで署名が完了すれば契約が成立、と圧倒的な速度で契約業務が可能になります。物理的な収納スペースは必要なく、デジタル上での整理や検索が容易であり、記録の作成も不要です。

法律上、契約書の長期保存が必要です。紙での契約書は、オリジナルの文書を整理し、鍵付きの保管庫に入れて安全に保管するのが普通です。しかし、一部の企業では、保管場所の不足、整理の煩わしさ、書類の場所が分からなくなるなどで問題を抱えていることがあります。

対照的に、電子契約を利用すれば、契約書をクラウドにデータとして集約し、保管に関する心配は不要です。文書管理機能も最初から入っている電子契約システムも多いので、情報の漏洩や紛失のリスクを減らすことができます。検索機能を使うと、必要な契約書を手軽に見つけ出せますし、紙の契約書をスキャンしてデジタル化することも可能です。

書面契約では、文書の偽作や改変といった問題が存在しますが、電子契約を採用することで、問題の発生リスクを軽減できます。電子契約システムでは、契約の作成から成立までの全過程を詳細に記録し、電子署名や日時情報を活用することでセキュリティを高めます。

さらに、書面契約では難しいアクセス制限も、電子契約では特定のネットワークアドレスからのみのアクセスを許可することで実現可能です。また、特定のユーザーにだけ閲覧や承認の権限を与えることで、セキュリティをより強固にします。

契約日を不正に過去にさかのぼらせる行為も、電子契約ならば防ぐことができます。コンプライアンスを重視する企業にとって、電子契約への移行は効果的な手段です。

契約が成立した後でも、変更の必要が生じたり、更新のタイミングが来たりすることがあります。自動的に更新されない契約では、更新を忘れると契約の有効性が失われる可能性があります。このようなリスクを回避するため、電子契約の活用が役立ちます。

紙ベースの契約では、契約書を整理して保管し、更新時期に合わせて分類する作業が必要です。時にはコンピュータで別途管理することもあります。

しかし、電子契約を利用すれば、契約書をデジタル形式で管理できます。これにより、物理的な整理や保管の必要がなくなり、契約日や更新日の管理が簡単になります。コンピュータで契約内容を確認できるため、契約の更新や解約の見逃しを防ぐことができます。

リモートワークにインボイス制度等、電子契約は昨今のビジネスの潮流の中で生き抜くために重要なアイテムになっています。

コロナ禍でのリモートワークの普及に伴い、契約締結時の問題が浮き彫りになりました。NHKの記事で取り上げられたように、取引相手先の企業が電子契約に対応していなかったりするために、契約のためにわざわざオフィスに出向く必要が生じるケースがコロナ禍では発生しました。

電子契約を採用すれば、紙や印鑑が不要になり、場所や時間に関係なく契約が可能になります。リモートワークを現在補助的に活用している企業でも、将来的にフルリモートへの移行を考えているなら、契約業務がスムーズに行えるよう、今から電子契約の導入を考慮することが重要です。

株式会社コンテントは、クライアント固有の課題に応じた新規事業開発やDX支援、システム開発などを展開する企業です。

同社では、業務の効率化と印紙代の削減を背景に、電子契約の導入を検討することになったそうです。

電子契約に必要な機能は充分で操作性が優れている点や、いくつか電子契約を無料で試したが、株式会社バルテックの「DX-Sign」が圧倒的に使いやすいといった点から、DX-Signを選択しました。

結果として、

電子契約MEMO

といった効果を電子契約サービスを導入して実感したそうです。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年の10月1日に施行されました。

買い手が仕入れの際に支払った税額を差し引く制度の「仕入れ税額控除」を利用する場合はインボイス(適格請求書)が必須になります。

売り手は、インボイスにて正確な提供税率や消費財額等を伝える必要があり、インボイスへ適格事業者(インボイス発行事業者)としての登録番号、適用税率、消費税額等の記載と交付したインボイスの写しを保存する義務が出てきます。

2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法では、電子ファイルで受け取った場合は電子保存が義務になります。

したがって、インボイスを電磁的にやり取りする場合には電帳法に対応したシステムも必須になります。

しかし、2023年10月13日発表の帝国データバンクの調査によれば、インボイス制度の施行について現在もしくは今後に「業務負担の増加」「社内での理解・連携不足」「仕入先への対応」等の理由から「懸念事項あり」と回答した企業は9割にのぼるといいます。

電子契約システムの中には書類の電子化と電帳法に対応した保管要件を満たしているシステムも多くあり、新制度適応のために非常に重要なツールとなっています。

そのため、インボイス制度に適応すべく電子契約サービスを導入する企業も増えてきています。

https://www.webjapan.co.jp/blog/what-is-invoice/

電子契約が役に立つ業界にはどのような業界があるのでしょうか。

基本、ほぼすべてといっても過言ではありませんが、ここでは特徴的な業界について簡単に紹介いたします。

別のページでさらに詳しく説明している業界もあるので、気になった方はそちらも見てみるとよいでしょう。

小売・アパレル業界の場合、売買契約・商品取引基本契約・請負契約・FC契約・準委任契約など、あらゆる契約業務が関連してきます。

結ぶ「契約」が山ほど出てくる小売・アパレル業界では、経費削減・業務効率化に加えてリモート対応の簡略化まで、電子契約でカバーできる範囲が広いです。

先ほど紹介した「マックスバリュ西日本」さんの事例のように、契約にかかる経費を約4分の1まで圧縮したケースもあったりするなど、使い方次第では他社に差をつけられるのが小売・アパレル業で電子契約を取り入れることの強みと言えます。

国土交通省が発表しているように2001年にはすでに建設業法が改正され、建設業においても電子契約が認められています。

電子契約が建設業で役立つ場面としては、「工事請負契約」が挙げられます。

工事請負契約の際は高額な印紙が必要となりますが、電子契約の場合は印紙が不要となり印紙代の削減効果も大きいです。

請負契約を電子契約で締結するには、「相手からの事前の承諾」と「機能的な用件」が必要となります。

機能的な要件としては、「本人性」「原本性」「見読性」の3つの用件を満たす電子契約サービスの利用を検討すべきでしょう。

不動産賃貸の取引の際、かつては宅建業法や借地借家法により紙媒体の書面契約が義務付けられていたりして、契約に関して不自由な面が多かった不動産業界。

ただ、昨今では「デジタル改革関連法」「宅建業法」「借地借家法」など不動産関連の法改正が相次いでいることに加え、企業・顧客ともにDXを求めている状況があり、不動産賃貸でも契約締結の電子化の波が拡大しつつあります。

不動産業の電子契約に関しては以下の記事で詳しく解説されているので、参考にするとよいでしょう。

製造業では工場1つ動かすために、業務委託契約書に取引基本契約書、雇用契約書から生産提携契約書に至るまで、多種多様な契約書のやり取りが発生してきます。

さらに、取引先の会社や雇う従業員の数も多くなりがちなため、契約書自体の総量としては業界トップクラスと言えるかもしれません。

そんな「契約書の数」が多い製造業では、電子契約は強い味方となるでしょう。

製造業におすすめの電子契約は膨大な数の電子契約書を管理可能な「文書管理システム」がセットとなっている電子契約システムです。

金融業・保険業では、契約時に「スピードとセキュリティ」が重要になってきます。

緊急融資の場合はスピードが、大口融資など多額の取引が発生する場合は契約内容流出などのリスクを防ぐためにセキュリティの確保が必要になるのです。

また、融資などをする際には書類の保管のために外部の倉庫を契約する際に発生する保管コストも課題です。

セキュリティ・スピード・コスト削減の三本の矢を確実にできるのはやはり電子契約だけでしょう。

医療の現場で重要になるキーワードとして、「電子同意書」があります。電子同意書とは、患者さんが治療や手続きに同意するための書類を電子書式上で展開する同意書です。

電子上で管理するため、紙の書類作成や保管の手間を省き、効率的な運営が可能なほか、患者さん目線でも安心できる点がメリットです。

>参考記事: DX-Sign「電子同意書を作るには?法的効力を維持する方法や活用方法、事例をご紹介」

「情報・ITシステム業」というと最先端なイメージがありますが、実は意外と「DX化」を進められていない企業も多いです。法務に関してはどうしても「印鑑・印紙」にこだわりが出てしまったり、取引先が電子契約不可のために紙になってしまうケースが多々あります。

情報ITシステム業では、取引先も安心して使えるような、大手企業への導入実績もある電子契約システムを導入するのをおすすめします。

飲食業は多数の従業員との雇用契約書や、農家・卸売業者など複数の食品の仕入れ先との契約書を作る必要があり、印紙と印鑑のみでは限界が来ることがあります。そうした際には、電子契約は飲食店の経費削減、効率化に貢献してくれるかもしれません。

電子契約システムの中には、従業員数が少なければ「無料」で使えるものもあります。

複数店舗を運営する方はもちろん、実は従業員数が少ない飲食業の方にも電子契約はおすすめだったりします。

令和3年度介護報酬改定により、DXのさらなる発展が見込まれる介護業界。

介護業界で電子契約が重要になる部分として「ケアプラン」が挙げられます。

ケアプランを利用者・親族に共有したり、行政から提出を求められたりするケースも多くあります。年に1度は提出を求める行政もあり、必要書類を印刷・製本・郵送する手間がかかります。

電子契約を導入するとケアプランや報告書の作成がWEB上で行えるため、作成した報告書等をメールやチャット・専用サービスを用いてオンライン上で共有することが可能です。行政へ提出する際の時間と手間も省けるため効果的です。

人材派遣業では、2021年の1月1日に「厚生労働省令第170号」という、労働派遣契約書などの電子化を解禁する「e-文書省令: 別表2」の変更と言える省令が施行されました。

電子契約解禁の流れは来ていても、中小などでは電子契約を取り入れられていないケースもまだまだあります。

2年ほど前(2021/1/1以降)に人材派遣のアルバイトをしていた筆者の体験談ですが、大手にいた際はWeb上のシステムで派遣に給与明細発行までできていたにも関わらず、中小の派遣業者に移った際にはノーカーボン紙の紙でいちいち書く形になり驚いたものです。

人材派遣業は短期間の契約が基本のため、何度も契約をすることが多いです。

そうした、短期間の多数の契約をする人材派遣業では、先ほどの製造業と同じく「文書管理システム」も付帯した電子契約システムをおすすめします。

ホテル業では非正規社員の採用がメインになりますが、定着しづらいため人手が足りなくなりがちです。

また、先ほどの人材派遣業と同じくリゾートバイトや清掃員など「短気契約」が基本な労働契約が多くなりがちです。

宿泊業ではこうした事情ゆえ、印紙や印鑑を多用してかなりの分量の「雇用契約書」を作成するケースが多々見受けられます。

こうしたケースでは、大量の電子文書を管理可能な「文書管理システム」がしっかりと付帯した電子契約サービスを選ぶことを強くおすすめします。

オペレーターの平均的な雇用更新期間は3ヶ月~12ヶ月。基本的にコールセンターの雇用は短期更新が多いです。

雇用更新が多く、何度も契約書の締結と更新が多いコールセンターでは、手作業で契約書を作成する必要がなくなり、必要な項目を埋めることで自動的に作成したり、修正したりすることが可能な電子契約サービスは大きな助け舟となることでしょう。

電子契約と言われても、どのような仕組みで成り立っているか謎に思う方は多いでしょう。

どのような仕組みで、印鑑や紙の印紙と同じような証明力を成り立たせているのでしょうか。

結論から言うと「電子署名」という高度な仕組みがあるために、とても信用力があるとみなされるのです。

電子契約では、印鑑と印紙を用いた書面での契約の場合に行う契約書面への「押印」に代わるものとして「電子署名」によって証拠力が認められます。

電子署名では、

電子契約MEMO

の二つの証拠をしっかりと電子上に残すことで、

「この書類は契約者本人が、この時間に署名したものなんだな」

と書類を見た第三者に認識させるのです。

電子証明書は、通信を行う人の身元を確かめるためのシステムです。

契約書を作成する人が本当にその人であることを、関係ない第三者が証明することが可能とすることで、紙の契約書と同じくらいの信頼性を確保します。

基本的には、認証局と呼ばれる独立した機関が電子証明書を発行する役割を担います。電子契約サービスは、契約が成立する前にこの認証局と連携するため、利用者が複雑な手続きを行う必要はありません。

電子証明書の発行には、公開鍵暗号方式が用いられています。

公開鍵暗号とは受取人と送信者のみが解読可能な特別な暗号を用いることで、電子証明書のセキュリティを高める方法の事です。

「電子サイン」と「タイムスタンプ」は、電子契約の正当性を確保する上で不可欠です。電子サインには多様な形態があり、その中でもタブレットで直筆で行う署名が広く用いられています。この方法により、署名者本人が指定された時間にサインを行ったことが証明されるのです。

タイムスタンプは文書がいつ生成されたかをきっちり明示します。

タイムスタンプにより、文書が特定の時点で存在し、その後に変更(改ざん)されていないことが証明されるわけです。

さて、ここまで「電子電子」化学の授業のように言ってきましたが、電子契約と似たような言葉で「電子サイン」という言葉もあります。

「電子サイン」とは何を意味するのでしょうか。

結論から言うと電子署名は電子サインのひとつにあたります。

信頼性高 = 電子署名

信頼性やや低 = 電子サイン

電子サインは、電子契約における意思表示を行うプロセス全般をさしており、例としてはタブレット端末等にタッチペンで自分の名前を記入し契約意思表示をする場合が挙げられます。

電子署名の大きな違いは、「第三者機関」を通じて認証が施される点です。電子署名は電子サインの一つではあるものの、よりその法的効力が高いのが特徴です。

次に電子サインと似た言葉として「電子印鑑」という言葉が存在します。

電子印鑑とは、印面を電子化したものを指します。これまで書面にハンコが必要であった場面をデジタルで処理可能なるため、便利な機能ではあります。しかしながら、以下の点が懸念されるため、その利用方法や利用場面は事前に検討が必要です。

電子契約MEMO

その点において、「本人性の証明」と「改ざんされていない事」を証明することができる「電子署名」とは似て非なるものとなります。

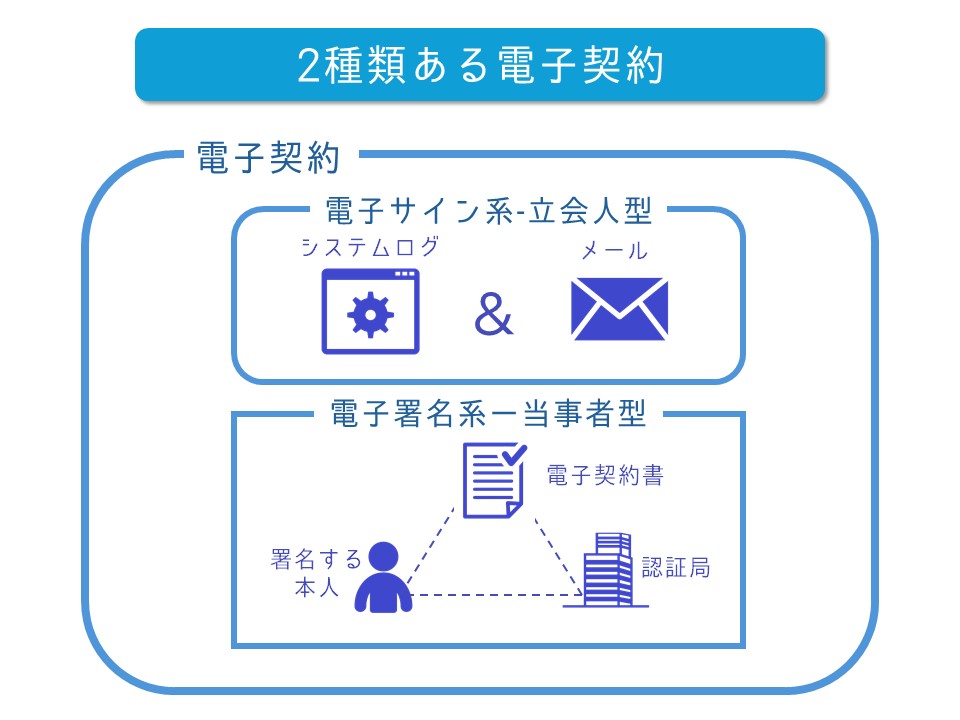

電子契約の電子署名には

電子契約MEMO

という二つの署名タイプが存在します。

したがって、電子契約を導入する際、必ず署名タイプはどっちなのか確認しておきましょう。

電子サインタイプの「立会人型」は、メール認証やシステムログを使い、署名者が本人であると確認するシステムです。このタイプの電子署名は電子契約サービスに登録すれば、メールアドレスがあれば利用可能で、契約する人にとって負担が少ないため、導入しやすい方法です。

対して電子署名タイプ「当事者型」は、署名する人の電子証明書を用いて本人であることを保証するシステムです。

認証局が厳しい審査を行い、電子証明書を発行します。電子証明書を使うことで、電子署名法に準じた、法的に強い効力を持つ本人認証が実現します。

電子契約導入時にはどのようなことに注意して導入するべきなのでしょうか。

以下の様な点に注意すれば、間違いのない導入ができるでしょう。

意外に見落としがちな点として、そもそも電子署名がきちんと機能しているサービスなのかも重要な確認ポイントです。

というのも、電子契約サービスとしながらも電子署名が使えないサービスがあったり、電子署名を使えても電子署名法には準拠していないサービスがあったりするからです。

電子契約サービスの導入においては、電子署名についても詳しく確認しておくのがおすすめです。

場合によっては電子化ができない契約書もあるため、現行取り交わしている契約書に該当するものがないか確認してみましょう。

電子化できない書類の詳細は以下でも詳しく解説しております。ご興味がございましたら合わせてご覧ください。

参考)法律の改正後も電子契約化できない契約書

管理体制を予め整理しておきましょう。

具体的には、各契約書の担当者を割り出し、電子契約にすることで管理にどのような影響がありそうか会話しておきましょう。懸念点が出てきた場合は電子契約のサービス担当者にアドバイスをもらうのも手です。

導入の際は、社内はもちろん、取引先へ導入することを早めに知らせることが重要です。取引先によっては契約書の電子化は不可としているケースもありますので、電子化が可能な契約書であっても予め確認をとっておきましょう。

合わせて、操作の説明をしておくことも重要です。

とはいえ、一人一人に説明するのは大変ですので、各サービス事業者が実施している、使い方セミナーを利用すると良いでしょう。取引先にも実施できます。詳しくは各サービス事業者に確認してみましょう。

電子契約関係の日本国内の法律には、以下の様な種類があります。

電子契約MEMO

それぞれの法律について見ていきましょう。

第二章 電磁的記録の真正な成立の推定

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

電子署名法は、電子契約で使用される電子署名の法的な効果について定めた法律です。電磁的記録、つまり電子データ(例えば電子契約書のファイル)に電子署名が施されている場合、その内容に同意し契約が締結されたと見なされます。この電子署名に法的効力を持たせるためには、「本人性」及び「非改ざん性」という二つの要素が必要です。

「電子帳簿保存法」と最近言われますが、新たな法律が最近成立したわけでなく、平成10年(2005)に制定された「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の「改正」が令和3年に現代の状況に合わせて、行われました。

電子契約を採用した際には、改正された「電子帳簿保存法」の基準に従って電子契約書を保管することが求められます。法律内では、国税関連の書類(例えば帳簿、領収書、請求書、注文書など)や電子取引に関連する文書をデジタル形式での保存を認め、その保存方法や要件について規定しています。電子契約書もこの法律の適用対象に含まれ、書類の保存方法、タイムスタンプの使用、文書要件などが明確に定められています。

参考: G-Gov法令検索「平成十年法律第二十五号 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」

IT書面一括法は、正式名称が「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」で、顧客の保護を目的として、事業者が電子メール等を通じて書面を送付する際の規則を定めています。ちなみに、50条からなり金融庁や総務省など複数の省庁が定めた法令を統合したものです。

参考: 衆議院「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」

第一条 この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

引用: e-gov法令検索「平成十六年法律第百四十九号 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」

e-文書法は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と施行に伴う関連法律の整備をまとめて呼ばれる名称です。e-文書法では、契約書などの文書をデジタル形式で保管する際の規則を提供しています。

文書を電子的に保存する際には「見読性(情報について簡単に読めること)」「完全性(元の状態から変更されていないこと)」「機密性(不正アクセスや情報漏洩の防止)」「検索性(必要時に文書が探せること)」の4つの基準が必要で、それぞれの基準について詳細が示されています。

民法第522条では、契約成立に必要な条件が定められています。この条文によると、契約は当事者間の合意があれば成立します。

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

第1項は、当事者間の意思表示があれば契約が成立することを示しています。一方、第2項は、書面や電子契約データの有無に関わらず、当事者間の合意があれば契約が成立すると述べています。これは、口頭契約も電子契約も同様に適用される原則です。

(文書の成立)

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

民事訴訟法は、個人間の法的なトラブルを解決するための民事訴訟の手続きを規定する法律です。文書の真正性に関する第228条には、文書が実際に存在し、真実であることを証明する必要があると記されています。真正である状態については、「本人もしくは代理人の署名か押印がある」ということで同条の4項で具体的に説明されています。

日本国外における電子契約の状況は、国によって法的枠組みや取り扱いが異なります。日本と同じような法律が設定されている所もあれば、エストニアのように電子契約に関して先進的な取り組みを行っている国もあります。

例えばアメリカでは、電子契約に対しての動きは早く、1999年に制定されたUETA(Uniform Electronic Transactions Act)では、20世紀の段階で電子署名と電子記録の法的有効性を認めています。

ただし、この法律は州法であるため、各州が個別に採用する必要がありました。

参考: The Uniform Law Commission公式サイトより

そこで続けて、2000年に連邦法として制定されたESIGNは、電子署名と電子記録を全国的に法的に有効と認めています。

この法律は、州法であるUETAと同様の原則を採用していますが、全米規模での適用を可能にしています。

重ねて、エストニアはデジタル化に非常に積極的な国として知られています。

2000年に電子署名の法的有効性を認めるとともに、電子署名のセキュリティと信頼性を確保するための要件を定めた電子署名法を導入、

2014年には世界初の「e-Residencyプログラム」を導入しました。 公的サービスや行政手続きをデジタル化し、国民がインターネット経由でほぼすべての行政手続きを完了できるようにしています。

電子契約も非常に普及しており、国民生活の多くの面でデジタル契約が活用されています。

参考資料

総務省「エストニアの電子証明書について」

Republic of Estonia Information System Authority「Server services of digital signatures」

連邦預金保険公社 (FDIC) 「The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)」より(2014)

このように、米国やエストニアなど諸外国にも日本と同じような電子契約関連の法律がありますが、連邦制を採用している、電子契約についての考え方が根本的に違うなど、多くの部分で違いが生じることが多いです。

取引相手の国の法に基づいて契約を締結するなら、昔の判例や準拠法なども認識して対応するべきと言えます。

電子契約を諸外国と行う予定がある場合、「海外との電子契約を可能にする」といった電子契約サービス会社の宣伝文句には流されず、海外取引専門の弁護士に相談したうえで考えるべきでしょう。

押印や印紙を使わず、契約を電子上で行えるようにする電子契約。実現のためには「電子契約サービス」を利用する必要があります。しかし数多くの電子契約サービスがあり、比較に困るもの。

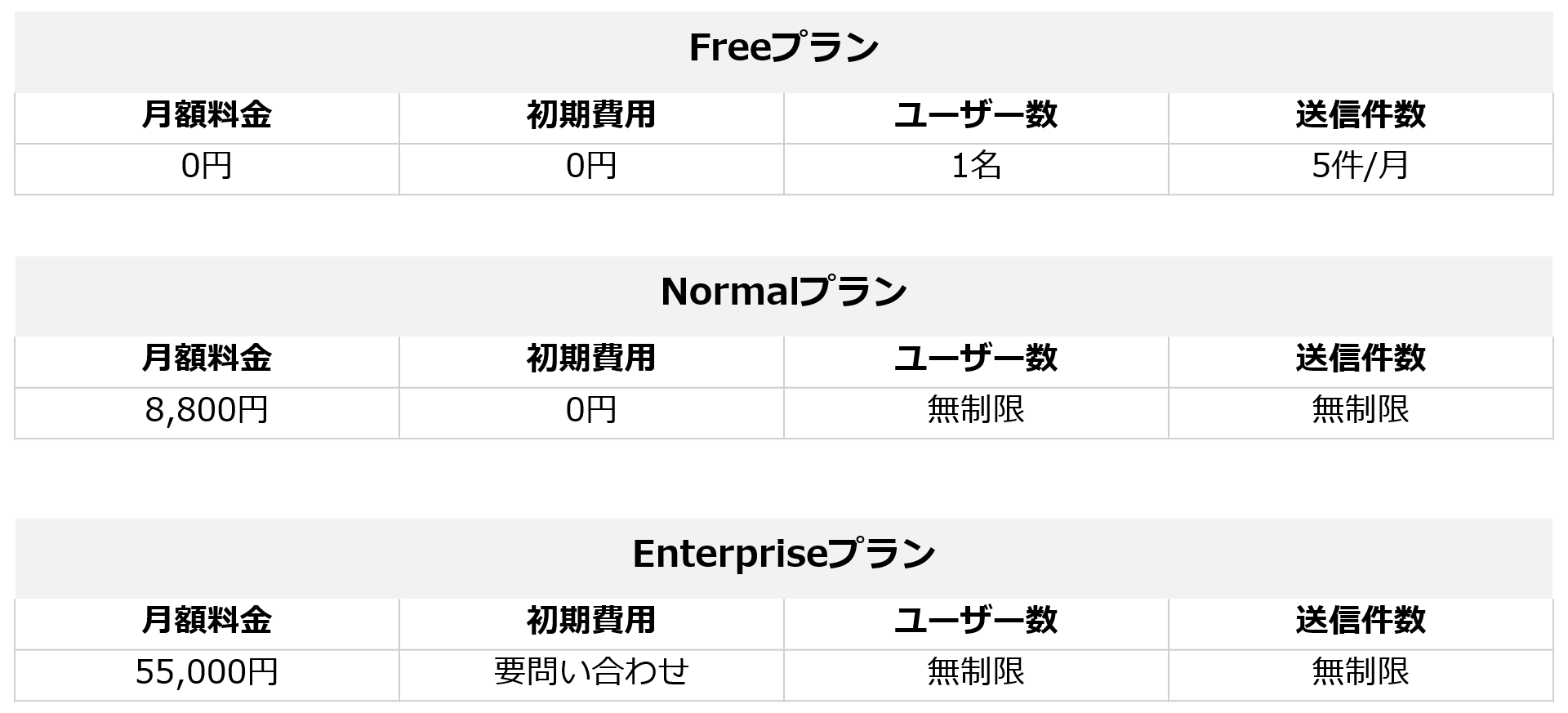

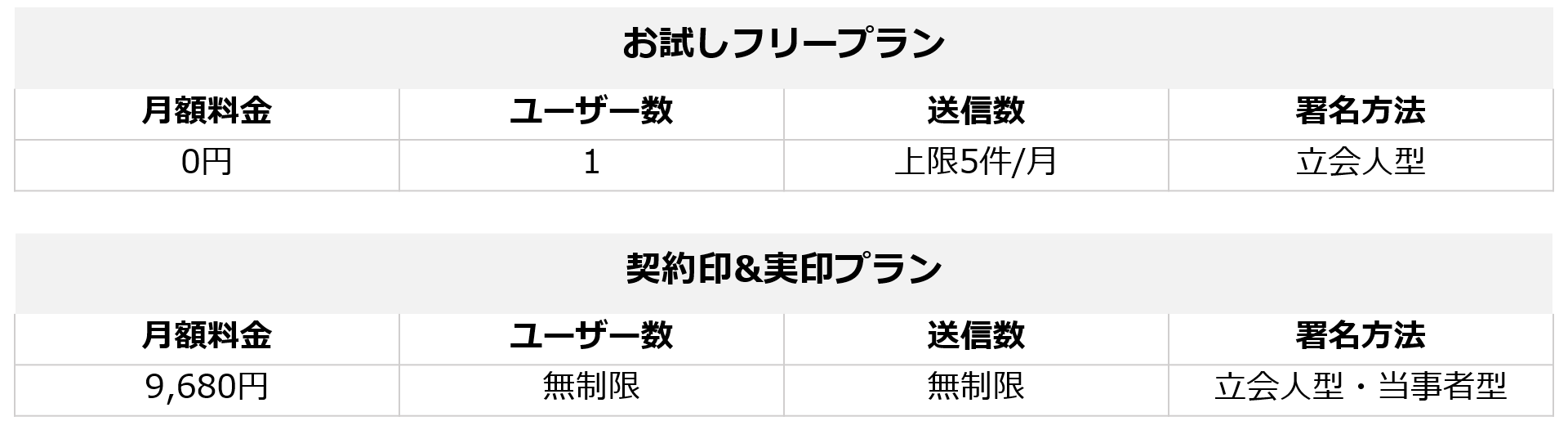

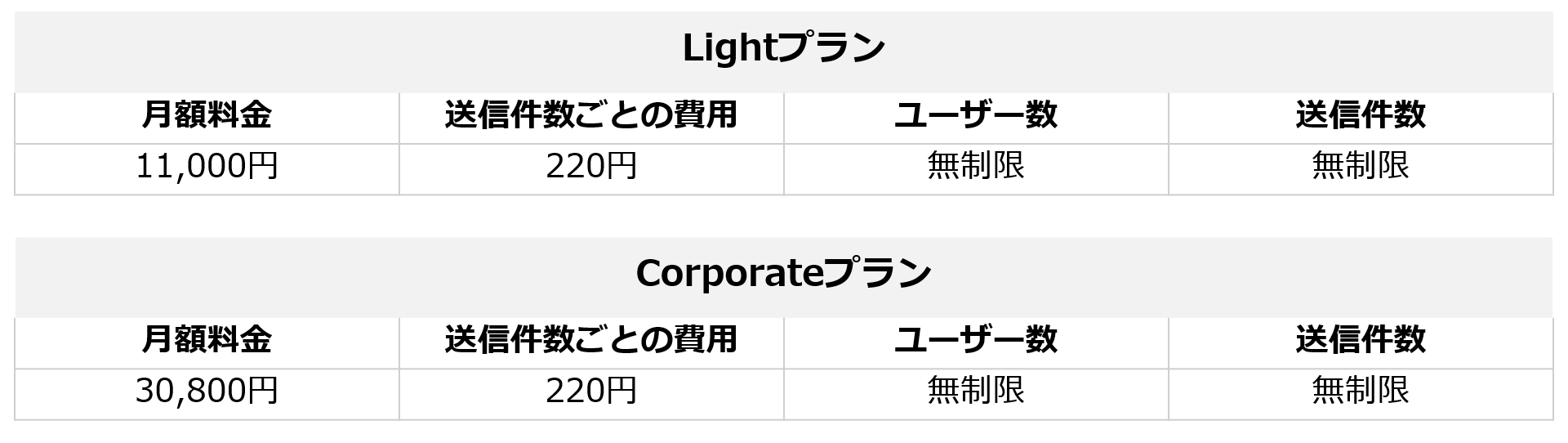

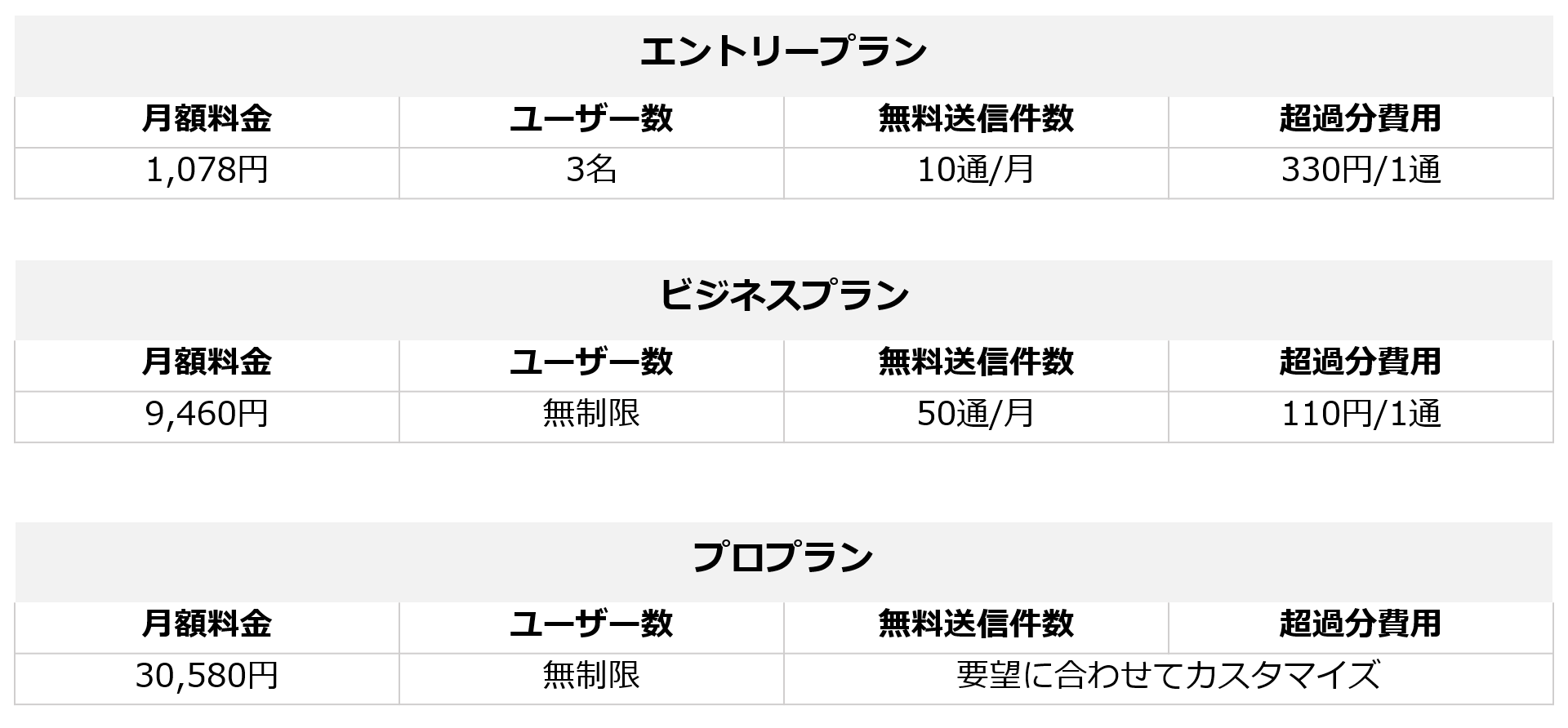

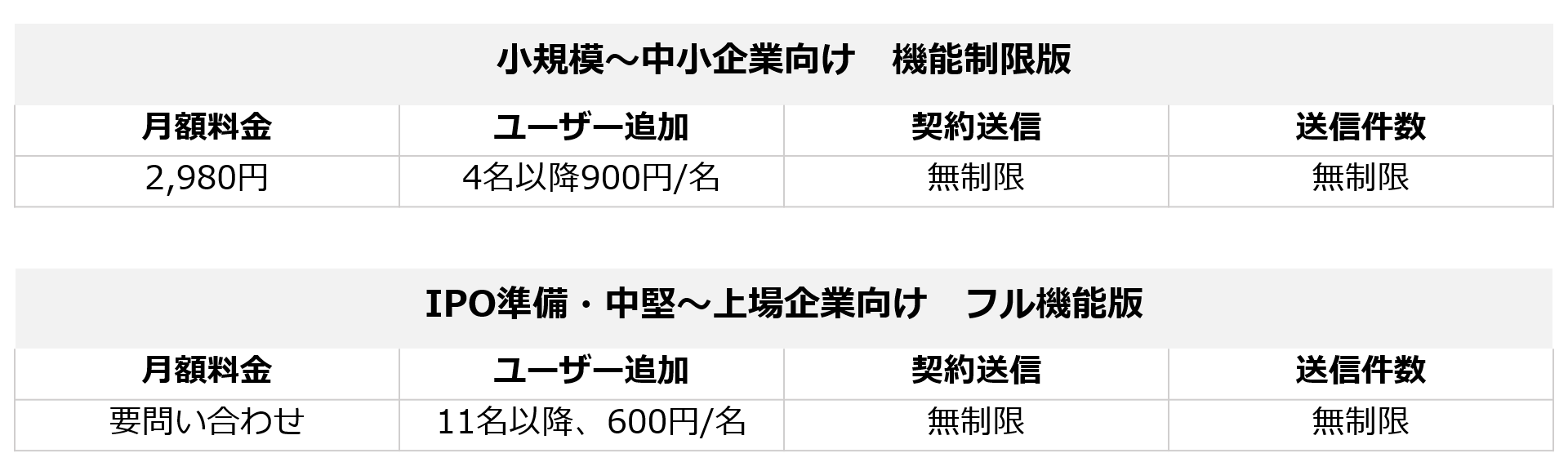

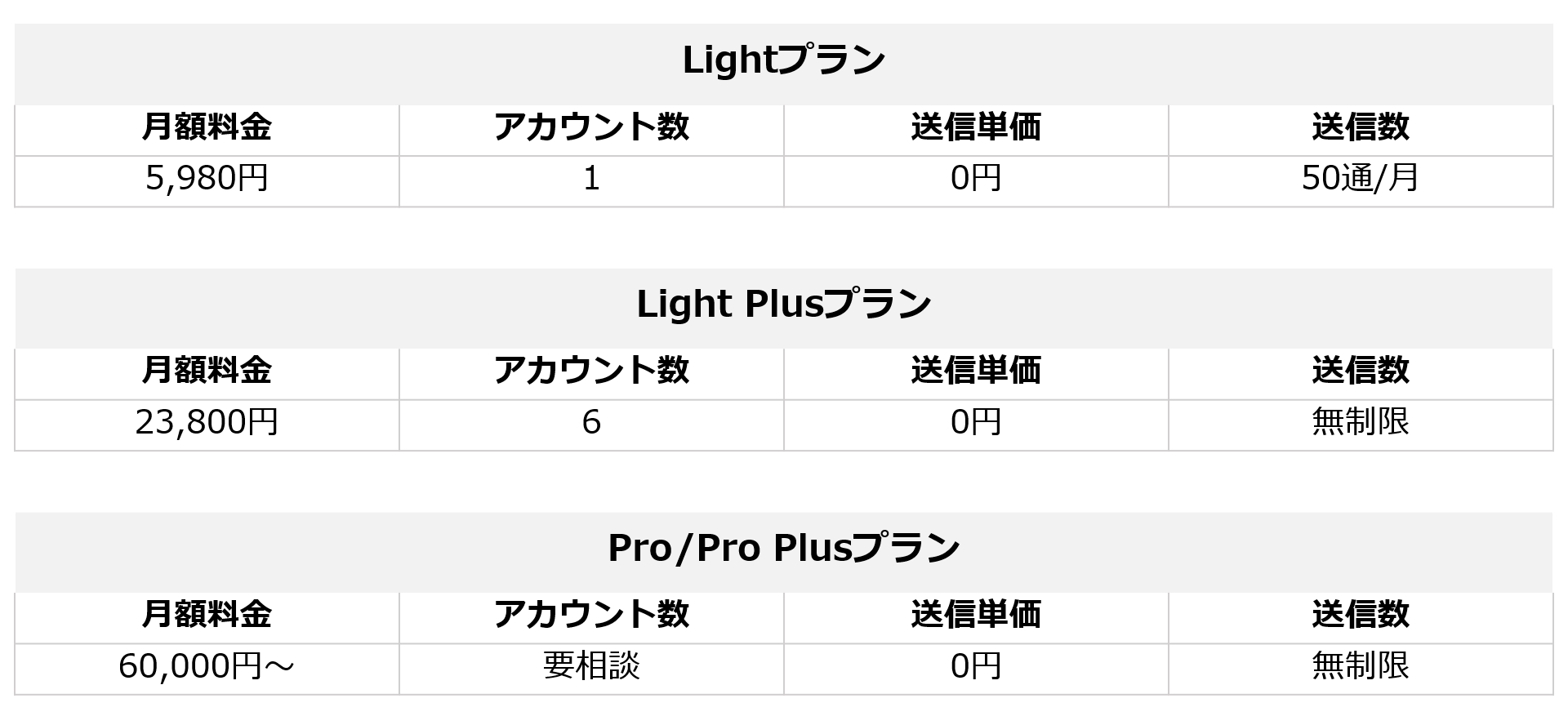

本章では導入時のポイントも交え、おすすめの電子契約サービスについて10選、無料から始められるサービスも含めてご紹介していきます。

文書作成・締結・管理までワンストップで効率化!DXを推進したい企業向け

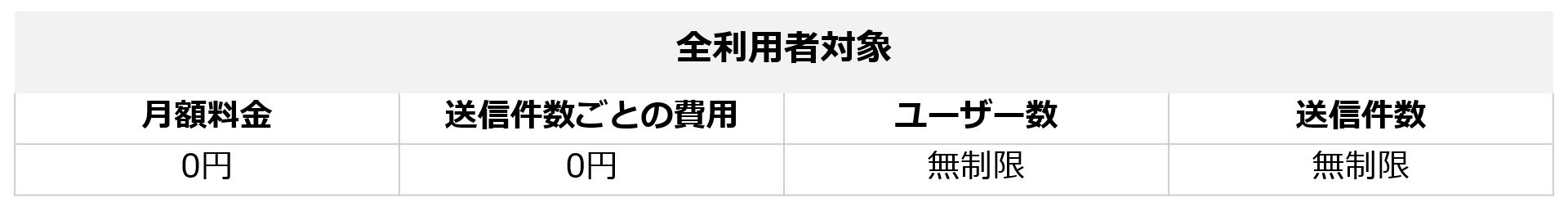

直感的で分かりやすい操作性から活用が進むバルテックの電子契約。Freeプランは完全無料で導入できるため、電子契約導入のメリットである「コスト削減」を存分に感じることができます。

顧問弁護士監修の元でのセキュリティ対策も万全に行っているほか、Freeプラン含む全てのプランで導入企業への手厚いサポートを実施。業務プロセスの構築から社内外の関係者への利活用推進、導入後の定着化や効果測定まで、徹底したサポートを受けることができます。電子契約でDXを推進したい企業におすすめです。

■電子契約の種類:立会人型

■セキュリティ対策:暗号化による通信、ファイアウォール、自動バックアップ、アカウント保護など

■外部サービス連携:各種カスタマイズ・外部API連携可能

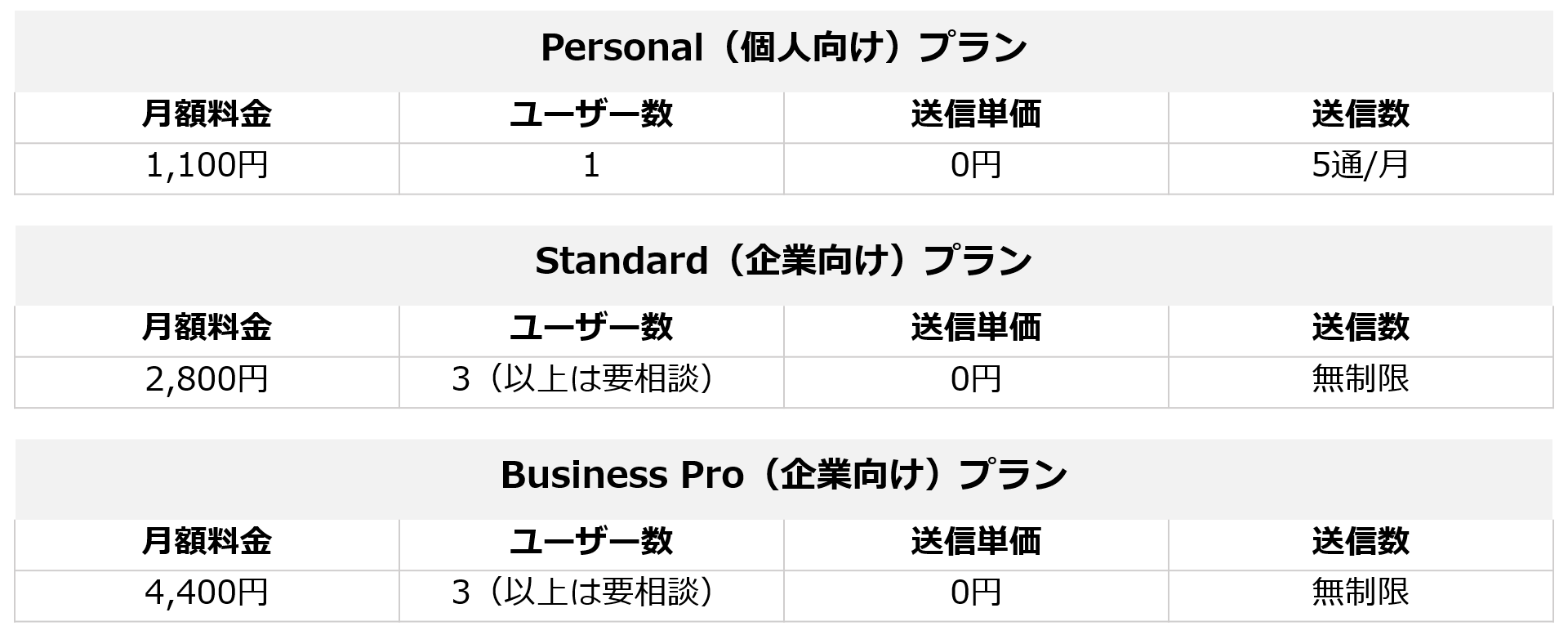

■費用:

→電子印鑑GMOサインHP

→電子印鑑GMOサインHP利便性×信頼性のバランスを重視したい企業向け

→クラウドサインHP

→クラウドサインHP完全無料も!費用を抑えて導入したい企業向け

→みんなの電子署名HP

→みんなの電子署名HP →Sign Time HP

→Sign Time HP →マネーフォワードクラウド契約HP

→マネーフォワードクラウド契約HP →freeeサインHP

→freeeサインHP海外企業との契約締結もスムーズに

→ドキュサインの電子署名HP

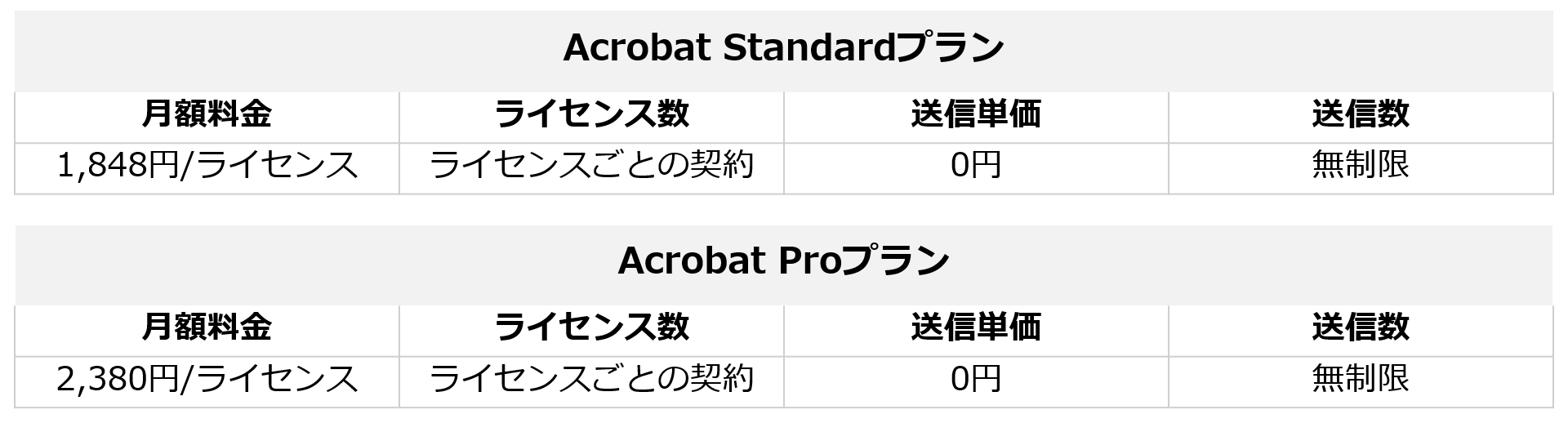

→ドキュサインの電子署名HP →Adobe Sign HP

→Adobe Sign HP →Dropbox Sign HP

→Dropbox Sign HP業務効率とコスト削減のため、電子契約サービスを導入しようとする企業や自治体が増えている昨今。

しかしながら、数多くある電子契約サービスの中からどのようなポイントを抑えて導入するサービスを選定すべきか分からず取り入れてしまい、導入しても上手く活用できないケースも多々あります。

ここでは、4つのポイントに絞って、電子契約サービスを導入する際に抑えるべき点について解説します。

まずは目的を明確にしておく必要があります。

業務効率化を目的にするのであれば現状のフローと電子契約サービスを導入することによって解消する部分をしっかり確認しておき、

コスト削減を目的にする場合は、サービスの導入費用や追加のオプション費用や従量課金で、結果としてコスト増になった、という事がないようにシミュレーションしておく必要があります。

というように目的を明確すれば、導入の効果検証も行いやすくなるため、導入の目的は明確にしておくのが基本です。

関連して、どのような契約書や文書から電子化するべきかも議論しておくのを推奨します。

いざ導入して運用しようとしても、事前に社内の運用の定着や契約相手先の理解を求める必要が出てきます。

その為、全書類を一気に対応しようとするのではなく、部分的な書類から始め少しづつ広げる方が電子契約の運用定着が進みやすいです。

目的が明確になると、どのような機能が必要かも鮮明になります。

契約書を相手先へ送付する前の社内の承認フローや、締結後の文書管理など、自社に合わせて様々な機能が必要になります。

必要となる機能を一覧化しながら、必要な機能を使えるサービスと使う場合の費用をまとめると比較しやすくなるでしょう。

次にコスト面です。

導入費用・月額費用・オプション費用・従量制費用などが確認し比較するうえで大切なポイントです。

当然、安い方が良いかもしれませんが、使える機能が不足していたり、電子署名法などの法律に準拠していないサービスもあったりしますので注意が必要です。

目的を果たす機能が使えて、法的にも安心できるサービスを前提に、価格面を比較していくと良いでしょう。

以上のポイントを抑えたとしても、実際の操作感も大切になってきます。

業務効率化を進めるにはシンプルでわかりやすい電子契約サービスの方が断然おすすめです。

複雑な設計が必要であったり、そもそも使いにくい、ということがないように、まずは無料で試せるサービスで試用してみましょう。

料金体系が複雑でわかりにくいサービスは、利用する画面も複雑でわかりにくい傾向はあったりします。

料金体系がシンプルでわかりやすいかという点も、無料で試せるサービスかどうかと合わせて確認してみるのもおすすめです。

参考記事) 電子契約の導入を検討中の方必見!電子契約を始める時のポイントを解説

ここまで、電子契約について様々な観点から解説してきましたが、他にも細かな部分で疑問に思える部分が多々あります。

本章では、そうした疑問点について解説します。

電子署名・サインに似た言葉に「電子印鑑」という言葉があります。

電子印鑑とは、印面を電子化したもののことです。

書面にハンコが必要であった場面をデジタルで処理可能となるため非常に便利と言えるでしょう。しかしながら、以下の点が懸念され、利用方法や利用場面は事前に十分検討が必要です。

電子契約MEMO

その点において、「本人性の証明」と「改ざんされていない事」を証明することができる「電子署名」とは似て非なるものとなります。

電子署名法やe-文書法といったデジタル化関連の法改正が実施され、たいていの契約書は電子契約書として対応可能になりました。

とはいえど、電子契約書として対応できない契約書も一部存在します。

「書面が必須」「電子化時に相手の承諾や希望を必要」といったケースで電子契約が出来ないのです。

どのような契約書が、どのような法律によって電子化できないとされているのか解説します。

その①事業用定期借地契約

借地借家法の第23条にて「借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。」と定められており、書面での締結が必要となります。

参考: g-GOV法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」

その② 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約

「企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。」と企業担保法の第3条に定められており、公正証書化する義務が存在するため、電子契約化が2024年時点で不可能です。

参考: g-GOV法令検索「企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)」

その③任意後見契約書

任意後見契約に関する法律第3条では、「任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない」とされています。

公正証書化の必要がある書類ゆえ、電子契約化ができない契約です。

参考: e-GOV法令検索「任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)」

その④特定商取引法の契約書面

消費者の利益を守ることが目的の法律に特定商取引法があります。

法のルールの中で消費者保護の観点から、契約締結時における書面交付が特定の対象となる取引に義務付けられています。

電子契約MEMO

ちなみに特定商取引法に関しては、電磁的な方法で行うための法案は可決済みです。

今後、電子化における要件に注目が集まって来ています。

政府では、「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」で電子契約化に向けた検討を実施。2023年6月、契約書面等の電子化が解禁済みです。

(参考)消費者庁「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」

電子契約としての対応は可能なものの、契約相手方側からの承諾や希望・請求を要件としている契約も存在します。

例えば、建設工事の請負契約書では、建設業法の定めにより相手方の承諾が必要です。

重ねて、宅地建物の売買・交換の媒介契約書でも、宅建業法の定めにより相手方の承諾が必須とされます。

いかがでしたでしょうか。 導入する際は自社の課題を明確にし、目的に沿った電子契約サービスを選ぶのがコツです。選び方で何かお悩みの際は以下までお気軽にお問い合わせください。